19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी (Photography) दिवस पर विशेष: ‘फोटोजेनिक’ नैनीताल के साथ ही जन्मी फोटोग्राफी

Unveiling the Fascinating Story of Photography: From Communication to Journalism

Discover the captivating journey of photography with Dr. Naveen Joshi @ Naveen Samachar, Nainital. Photography, a language-free medium of communication, artfully conveys emotions and messages. Aptly captured by the saying ‘A picture is worth a thousand words,’ photography requires visual acumen, technical know-how, and an understanding of the mute language it speaks.

The Photography Process:

Photography’s evolution traces back to human communication through gestures, images, and signs. While coal, pencil, or colors could create images, true photography emerged with the camera’s aid, capturing moments on paper or digitally.

Photography’s Essence:

Photography involves creating an image through light on a sensitive material. The camera’s lens captures the radiation emitted by physical objects, producing still or moving images known as photographs. A systematic technical process, photography’s heart lies in lens-captured object imagery.

Unveiling Photo Journalism:

Photo journalism uniquely melds images with news stories. Unlike conventional journalism, photo journalism communicates through captivating photographs, transporting readers to the scene. Visual impact makes news tangible, proving a picture’s psychological potency, surpassing mere words.

Photo Journalism’s Influence:

Photo journalism’s effectiveness lies in its power to immerse readers in events. Our dominant sense, sight, imparts reliability to visually conveyed news. Seeing an event versus reading it generates deeper impact, fostering credibility.

Distinguishing Photo Documentation from Photo Journalism:

Photo documentation and photo journalism diverge in purpose. While both leverage photography, the former records for future reference, while the latter relays time-specific information, capturing readers’ interest.

The Historical Evolution:

Photo display’s practice dates back to cave paintings by ancient humans. Kings and nobles chronicled their lives through images. With technological advancements, newspapers embraced visual storytelling. Notably, World Photography Day, August 19, commemorates the patent’s liberation, marking a turning point in photography’s history.

Remember that search engines prefer content that is coherent, informative, and user-focused. Tailoring your content to your audience’s needs and interests is crucial for both SEO and reader engagement.

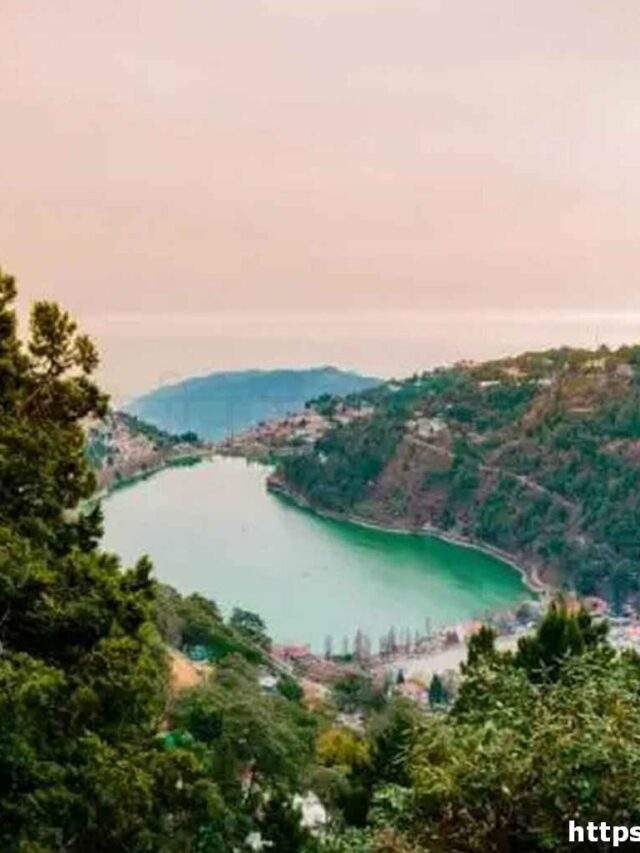

डॉ. नवीन जोशी, नैनीताल। हर कोण से एक अलग सुंदरता के लिए पहचानी जाने वाली और इस लिहाज से ‘फोटोजेनिक’ कही जाने वाली सरोवरनगरी नैनीताल के साथ यह संयोग ही है कि जिस वर्ष 1839 में अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन द्वारा पहली बार नैनीताल आने की बात कही जाती है, उसी वर्ष न केवल ‘फोटोग्राफी’ (Photography) शब्द अस्तित्व में आया, वरन उसी वर्ष फोटोग्राफी का औपचारिक तौर पर आविष्कार भी हुआ। इसके साथ ही फोटोजेनिक नैनीताल में अंग्रेजों के साथ ही फोटोग्राफी बहुत जल्दी पहुंच भी गई।

1850 में अंग्रेज छायाकार डा. जॉन मरे और कर्नल जेम्स हेनरी एर्सकिन रेड (मैकनब कलेक्शन) को नैनीताल में सर्वप्रथम फोटोग्राफी करने का श्रेय दिया जाता है। उनके द्वारा खींचे गए नैनीताल के कई चित्र ब्रिटिश लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित हैं। 1860 में नगर के मांगी साह ने पहले स्थानीय भारतीय के रूप में फोटोग्राफी की शुरुआत की। 1921 में नगर के सबसे पुराने सीआरएसटी इंटर कॉलेज के तत्कालीन प्रबंधक चंद्रलाल साह ठुलघरिया ने नगर के छायाकारों की फ्लोरिस्ट लीग की स्थापना की, जबकि देश में इसके कहीं बाद में 1991 से विश्व फोटाग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत हुई।

नैनीताल के ख्याति प्राप्त फोटोग्राफरों में परसी साह व एनएल साह आदि का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है, जबकि हालिया दौर में अनूप साह अंतराष्ट्रीय स्तर के फोटोग्राफर हैं, जबकि देश के अपने स्तर के इकलौते विकलांग छायाकार दिवंगत बलवीर सिंह, एएन सिंह, बृजमोहन जोशी व केएस सजवाण आदि ने भी फोटोग्राफी में खूब नाम कमाया है। इधर राजीव दुबे, अमित साह, कुबेर सिंह डंगवाल व हिमांशु जोशी सहित अनेक अन्य छायाकार भी इस विधा में सक्रिय हैं।

इसलिए 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी (Photography) दिवस

नैनीताल। सर्वप्रथम 1839 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस जेकस तथा मेंडे डाग्युरे ने फोटो तत्व को खोजने का दावा किया था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आर्गो ने 9 जनवरी 1839 को फ्रेंच अकादमी ऑफ साइंस के लिए इस पर एक रिपोर्ट तैयार की।

फ्रांस सरकार ने यह “डाग्युरे टाइप प्रोसेस” रिपोर्ट खरीदकर उसे आम लोगों के लिए 19 अगस्त 1939 को फ्री घोषित किया और इस आविष्कार को ‘विश्व को मुफ्त’ मुहैया कराते हुए इसका पेटेंट खरीदा था। यही कारण है कि 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है।

1839 में ही वैज्ञानिक सर जॉन एफ डब्ल्यू हश्रेल ने पहली बार ‘फोटोग्राफी’ शब्द का इस्तेमाल किया था। यह एक ग्रीक शब्द है, जिसकी उत्पत्ति फोटोज (लाइट) और ग्राफीन यानी उसे खींचने से हुई है। हालांकि इससे पूर्व 1826 में नाइसफोर ने हेलियोग्राफी के तरीके से पहले ज्ञात स्थायी इमेज को कैद किया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम हेनरी फॉक्सटेल बोट ने नेगेटिव-पॉजीटिव प्रोसेस ढूँढ लिया था। 1834 में टेल बॉट ने लाइट सेंसेटिव पेपर का आविष्कार किया जिससे खींचे चित्र को स्थायी रूप में रखने की सुविधा प्राप्त हुई।

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..यहां क्लिक कर हमें गूगल न्यूज पर फॉलो करें। यहां क्लिक कर यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम पेज से और यहां क्लिक कर हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ें। हमारे माध्यम से अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : फोटोग्राफी (Photography) की पूरी कहानी

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल। फोटोग्राफी या छायाचित्रण संचार का ऐसा एकमात्र माध्यम है जिसमें भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। यह बिना शाब्दिक भाषा के अपनी बात पहुंचाने की कला है। इसलिए शायद ठीक ही कहा जाता है ‘ए पिक्चर वर्थ ए थाउजेंड वर्ड्स’ यानी एक फोटो दस हजार शब्दों के बराबर होती है। फोटोग्राफी एक कला है जिसमें फोटो खींचने वाले व्यक्ति में दृश्यात्मक योग्यता यानी दृष्टिकोण व फोटो खींचने की कला के साथ ही तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। और इस कला को वही समझ सकता है, जिसे मूकभाषा भी आती हो।

पत्रकारिता से संबंधित निम्न लेख भी सम्बंधित लाइनों पर क्लिक करके पढ़ें :

-

पत्रकारिता : संकल्पना, प्रकृति और कार्यक्षेत्र, महिला पत्रकार, पत्रकारिता की उत्पत्ति का संक्षिप्त इतिहास, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, वृद्धि और विकास

-

विश्व व भारत में पत्रकारिताका इतिहास

-

उत्तराखण्ड की पत्रकारिता का इतिहास

-

विश्व व भारत में रेडियो-टेलीविज़न का इतिहास तथा कार्यप्रणाली

-

कुमाऊं के ब्लॉग व न्यूज पोर्टलों का इतिहास

-

संचार, समाचार लेखन, संपादन, विज्ञापन, टेलीविजन, रेडियो, फीचर व ब्रांड प्रबंधन

-

संचार, समाचार लेखन, संपादन, विज्ञापन, फीचर व ब्रांड प्रबंधन

-

संचार के द्विपद, बहुपद, अधिनायकवादी, उदारवादी, सामाजिक उत्तरदायित्व युक्त, कम्युनिस्ट व एजेंडा सेटिंग सिद्धांत

-

न्यू मीडिया (इंटरनेट, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग आदि) : इतिहास और वर्तमान

-

इंटरनेट-नए मीडिया के ताजा महत्वपूर्ण समाचार

-

यहां कानून से भी लंबे निकले सोशल मीडिया के हाथ…

फोटोग्राफी की प्रक्रियाः

मनुष्य की संचार यात्रा शब्दों से पूर्व इशारों, चिन्हों और चित्रों से शुरू हुई है। छायाचित्र कोयला, चाक पैंसिल या रंगों के माध्यम से भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब इन्हें कैमरा नाम के यंत्र की मदद से कागज या डिजिटल माध्यम पर उतारा जाता है, तो इसे फोटोग्राफी कहा जाता है।

फोटोग्राफी की प्रक्रिया में मूलतः किसी छवि को प्रकाश की क्रिया द्वारा संवेदनशील सामग्री पर उतारा जाता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतया चश्मे या दूरबीन के जरिए पास या दूर की वस्तुओं की छवि को देखे जाने के गुण का लाभ ही लिया जाता है, और एक कदम आगे बढ़ते हुए कैमरे के जरिए भौतिक वस्तुओं से निकलने वाले विकिरण को संवेदनशील माध्यम (जैसे फोटोग्राफी की फिल्म, इलेक्ट्रानिक सेंसर आदि) के ऊपर रिकार्ड करके स्थिर या चलायमान छवि या तस्वीर बना ली जाती है, ऐसी तस्वीरें ही छायाचित्र या फोटोग्राफ कहलाते हैं। इस प्रकार फोटोग्राफी लैंस द्वारा कैमरे में किसी वस्तु की छवि का निर्माण करने की व्यवस्थित तकनीकी प्रक्रिया है।

फोटो पत्रकारिता

फोटो पत्रकारिता एक विशेष प्रकार की पत्रकारिता है जिसमें फोटोे की सहायता से समाचार (न्यूज स्टोरी) तैयार किया जाता है। सामान्य पत्रकारिता में केवल भाषा तथा शब्दों द्वारा समाचार संकलित कर प्रकाशित किए जाते हैं। जबकि फोटो पत्रकार अपने समाचार या न्यूज स्टोरी को फोटो के माध्यम से अपने पाठकों तक पहुंचाता या पहुंचाती है। इस तरह फोटो के माध्यम से समाचारों को प्रस्तुत प्रदान करने की विद्या फोटोे पत्रकारिता कहलाती है।

समाचार के प्रभाव के हिसाब से फोटोे पत्रकारिता ज्यादा असरकारक होती है क्योंकि फोटोे के माध्यम से पाठक सीधे घटनास्थल पर स्वयं होने का सा अनुभव करने लगता है। क्योंकि सामान्य जीवन में हम जानकारी के लिए सबसे ज्यादा अपने देखने की इन्द्री यानी आंख का प्रयोग करते हैं- इसलिए फोटोे के माध्यम से घटना की जानकारी पाठकों को ज्यादा प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि शब्दों से अनुभव करने से ज्यादा प्रभावी घटना को अपनी आखों से देखना होता है। अतः फोटोे पत्रकारिता के माध्यम से देखी गई घटना या समाचार की जानकारी ज्यादा विश्वसनीय मालूम होती है यह एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है।

यह जानना जरूरी है कि फोटो दस्तावेजीकरण (फोटो डाक्यूमेंटेशन) तथा फोटोे पत्रकारिता (फोटो जर्नलिस्म) दो अलग-अलग विधाएं हैं। हालांकि दोनों ही फोटोग्राफी का इस्तेमाल करती हैं। फोटोे दस्तावेजीकरण में किसी भी वस्तु, गतिधियों या हालत का फोटोेे के माध्यम से दस्तावेज बनाना होता है जिसे भविष्य में संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि फोटोे पत्रकारिता किसी विशेष घटना या घटनाक्रम को दर्शाती है या किसी विशेष समय में किसी जगह, विषय या घटना की जानकारी पाठकों की रूचि के अनुरूप प्रदर्शित करती है।

फोटोे पत्रकारिता का इतिहास एवं स्वर्णिम युग: घटनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रचलन आदिकाल से रहा है। आदि मानव द्वारा बनाए गए गुफाओं के शैल चित्र इसके उदाहरण हैं। राजे-रजवाड़े अपने जीवन काल में हुई घटनाओं के चित्र बनवाकर उस घटना की स्मृति को स्थाई रखते थे। यह प्रचलन हस्तलिखित पांडुलिपियों में भी रहा।

पाण्डुलिपियों में घटनाओं के साथ-साथ उसका प्रभाव बढ़ाने के राजे-रजवाड़ों के अपने चित्र भी बनाए जाते थे। रोचकता तथा सुंदरता के लिए चित्रों का प्रयोेग लगातार किया जाता रहा है। समाचार पत्रों की छपाई की तकनीक के विकास के साथ-साथ चित्रों के प्रदर्शित करने की विधा का भी विकास हुआ। पहले बडे़ संसाधन वाले अखबार चित्रकारों से एनग्रेविंग बनवाकर अपने समाचार पत्रों में छापते थे। इससे उनके समाचार पत्र ज्यादा रोचक तरीके से समाचार पाठकों तक पहुँचाते थे। इससे उनकी और प्रसार संख्या बढी।

विश्व में फोटोग्राफी का इतिहास :

सर्वप्रथम 1839 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस जेकस तथा मेंडे डाग्युरे ने फोटो तत्व को खोजने का दावा किया था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आर्गो ने 9 जनवरी 1839 को फ्रेंच अकादमी ऑफ साइंस के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। फ्रांस सरकार ने यह “डाग्युरे टाइप प्रोसेस” रिपोर्ट खरीदकर उसे आम लोगों के लिए 19 अगस्त 1939 को फ्री घोषित किया और इस आविष्कार को ‘विश्व को मुफ्त’ मुहैया कराते हुए इसका पेटेंट खरीदा था। यही कारण है कि 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है।

हालांकि इससे पूर्व 1826 में नाइसफोर ने हेलियोग्राफी के तौर पर पहले ज्ञात स्थायी इमेज को कैद किया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम हेनरी फॉक्सटेल बोट ने नेगेटिव-पॉजीटिव प्रोसेस ढूँढ लिया था। 1834 में टेल बॉट ने लाइट सेंसेटिव पेपर का आविष्कार किया जिससे खींचे चित्र को स्थायी रूप में रखने की सुविधा प्राप्त हुई। 1839 में ही वैज्ञानिक सर जॉन एफ डब्ल्यू हश्रेल ने पहली बार ‘फोटोग्राफी’ शब्द का इस्तेमाल किया था. यह एक ग्रीक शब्द है, जिसकी उत्पत्ति फोटोज (लाइट) और ग्राफीन यानी उसे खींचने से हुई है।

आगे महत्वपूर्ण घटनाओं के फोटोग्राफ 1850 से ही लिए जाने लगे थे। परन्तु उन्हें अखबार में छापने की तकनीक उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में फोटोग्राफ से चित्रकार की मदद से एनग्रेविंग बनाई जाती थी, जिसे बाद में अखबार में ब्लॉक बनाकर छापा जाता था। घटनाओं की जानकारी देने वाली फोटो सबसे पहली तस्वीरें रोमानिया के कार्ल साथमारी ने 1853 से 1856 के बीच क्रीमिया युद्ध के दौरान खींची। इस तरह से उन्हें पहला फोटोे पत्रकार माना जा सकता है। युद्ध की घटनाओं को दर्शाने वाले उनके एलबम शाही घराने तथा बडे़ कुलीन लोगों द्वारा खरीदे गए तथा युद्ध के हालात बताने के लिए इस्तेमाल किए गए। इसी तरह रोजरुैण्टन ने भी समाचारों से संबंधित फोटोेग्राफ खींचे। परन्तु तकनीक के अभाव में इन तस्वीरों को प्रकाशित करने के लिए उनको भी एन्ग्रेविंग चित्रकारों (एनग्रेवर) का सहारा लेना पड़ा था।

अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान फोटोेग्राफर मैथ्यू ब्रैडी ने बहुत तस्वीरें खींची, इन तस्वीरों को एनग्रेवर की सहायता से हाप्रर्स वीकली पत्रिका ने नियमित रूप से प्रकाशित किया क्योंकि अमेरिकी जनता युद्व की वास्तविक स्थितियां जानना चाहती थी। जनता तक घटनाओं की वास्तविकता पहुंचाने के लिए ये फोटोेग्राफर जगह-जगह अपनी फोटोे प्रदर्शनी लगाकर युद्ध की वास्तविक स्थितियों को आम जनता तक पहुंचाते थे। इस तरह मैथ्यू भी शुरूआती दौर के फोटो जर्नलिस्ट (फोटो पत्रकार) माने जाते हैं। यद्यपि उनकी वास्तविक फोटो पत्रिकाओं में कभी नही छपी। परन्तु घटनाओं की वास्तविकता को फोटोे के माध्यम से समाचार की तरह वे आम जनता के बीच ले गए। उन के खींचे गए ताजा फोटोे के एलबमों की निरंतर मांग रहती थी।

1880 से 1897 के मध्य प्रिटिंग तकनीक तथा फोटोग्राफी तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। हाफ टोन तकनीक से पहला फोटोग्राफ न्यूयार्क के द डेली ग्राफिक में 4 मार्च 1880 को छपा। यह पहला मौका था जब घटना का फोटोेग्राफ किसी पत्रिका में छपा। इससे पूर्व फोटोग्राफ को एनग्रेविंग आर्टिस्ट की मद्द से एनग्रेव के रूप में छापा जाता था। लेकिन ये फोटोेग्राफ भी धूप की रोशनी में होने वाली घटनाओं से ही संबधित होते थे क्योंकि तब भी फोटोेग्राफी की तकनीक इतनी उन्नत नहीं हो पाई थी कि कमरे के अंदर हो रही घटनाओं को फोटोग्राफ किया जा सके।

नेगेटिव फोटो मैटीरियल इतने संवेदनशील नहीं थे कि वे कम रोशनी में फोटो ले सकें। 1887 में फ्लैश पाउडर का आविष्कार हुआं। बैटरी की चिंगारी के माध्यम से मैग्नीशियम पाउडर को जलाया जाता जो क्षणिक रूप से इतना प्रकाश दे देता कि कमरे के अंदर फोटोे खींचा जा सके। इस तकनीक ने जैकब रीश जेसे फोटोग्राफर को कमरे के अंदर तथा घिरे हुए बाड़े के अंदर रहने वालों की जिदंगी तथा घटनाओं के फोटोे खींचने की क्षमता प्रदान की। इन्हीं फोटोेग्राफ्स की मदद से उन्होंने चर्चित फोटोेग्रेफिक बुक ‘हाउ द अदर हाफ लिव्स’ प्रकाशित की जो फोटोे पत्रकारिता के इतिहास में मील का पत्थर बनी।

1897 तक फोटोग्राफ्स को छापने की हाफ टोन तकनीक ने इतनी प्रगति कर ली थी कि तीव्र गति की प्रिटिंग मशीनों में इसका इस्तेमाल किया जा सके। परन्तु न्यूज फोटोेग्राफ को पत्रिका प्रकाशन स्थल तक तुरंत पहुंचाने का काम बहुत कठिन था। घटनास्थल से पत्रिका के संपादन कक्ष तक फोटोे को पहुंचने में कभी-कभी महीनों लग जाते थे। इस बीच फोटोेग्राफ की गई घटना पुरानी पड़ जाती थी या उसमें पाठकों की दिलचस्पी कम हो जाती थी।

वह दौर विश्व युद्धों का दौर था। समुद्र पार लडी जा रही लड़ाइयों के फोटोेग्राफ की बहुत मांग थी। परन्तु संचार तथा परिवहन की सीमा की वजह से वे तुरंत नहीं पहुंचायी जा सकती थी। इस बाधा को 1921 में तोडा़ जा सका। समुद्री केबल के माध्यम से वायर फोटो तकनीक का इस्तेमाल कर फोटोे तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव हुआ। बाद में रेडियो तरंगों के माध्यम से भी फोटोे भेजे जाने लगे। इससे पत्रिकाओं को घटनाओं की फोटोे स्टोरी तुरंत प्राप्त होने लगी तथा फोटोे पत्रिकाओं के काम का प्रकाशित होने तथा पाठकों तक पहुंचने का मौका मिला।

फोटो पत्रकारिता एक ऐसा कार्य है जिसमें फोटोग्राफर को अपने उपकरणों के साथ घटनास्थल पर मौजूद होना आवश्यक है। अतः फोटोेग्राफी के कैमरों तथा तकनीक ने भी इसकी गति को प्रभावित किया। शुरूआती फोटोग्राफर को अपने निगेटिव खुद ही फोटो लेने के स्थल पर ही बनाने पड़ते थे। इससे फोटोे लेने में बहुत समय लगता था। इसका निदान कोडैक कंपनी द्वारा जिलेटिन की फोटोे रील तथा बाक्स कैमरे के अविष्कार के साथ किया गया। तब फोटोेग्राफर फोटोे की रील तथा कैमरा ले जाकर तुरंत फोटोे खींच सकता था।

फोटो पत्रकारिता को और ज्यादा गति तब मिली जब जर्मनी की लाइका कंपनी ने 35 एम एम का कैमरा बनाया। यह हल्का तथा ज्यादा डीटेल देने वाले कैमरा एक रील में 36 फोटोे खींचने में सक्षम था जो न्यूज फोटोेग्राफरों व लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इसी तरह 1927 से लेकर 1930 के बीच फ्लैश बल्ब का अविष्कार होने से कमरे के अंदर सीमित प्रकाश के तुरंत फोटोे खींचने की सुविधा हो गई। यद्यपि ये सुविधाएं आज के फोटोे खींचने के यंत्रों के सम्मुख बहुत आदिम तथा पिछड़ी हुई लगती हैं, परन्तु उस दौर में इन आविष्कारों की मद्द से फोटोे पत्रकारिता के स्वर्णिम युग की शुरूआत तो हो ही गई थी।

आगे समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ उनकी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती गई। संसाधनों से समृद्ध अमेरिका तथा यूरोप में पाठकों को अपनी ओर खींचने के लिए प्रयास शुरू हुए। समाचार पत्रों ने अपने सचित्र संस्करण निकालने शुरू किए। इसी दौरान प्रिटिंग की तकनीक के विकास, फोटोेग्राफी के उन्नत यंत्रों तथा फोटोे को वायर फोटोे से तुंरत भेजने की सुविधा ने भी अपना असर दिखाया। अखबारों ने अपने आपको रोचक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए फोटोे छापने शुरू किए।

घटनाओं तथा समाचारों की विश्वसनीयता के लिए फोटोेग्राफ्स ने बहुत प्रभावी ढंग से भूमिका अदा की। 1930 के बाद लंदन की पिक्चर पोस्ट, पोरिस की पेरिस मैच, बर्लिन (जर्मनी) की अर्बेटट-इलैस्टेटेड जेटंग, बर्लिन के ही बर्लिनेट-इलैस्टेटेड जेटंग, अमेरिका की लाइफ, लुक तथा स्पोर्ट्स इलैस्टेटेड पत्रिकाओं ने समाचार फोटोे तथा फोटोेुीचर छापने शुरू किए। दैनिक समाचार पत्रों र्बिटेन के द डेली मिरर तथा न्यूयार्क अमेरिका के द न्यूयार्क डेली न्यूज आदि ने समाचारों के सचित्र वर्णन छापकर लोकप्रियता हासिल की।

1930 से लेकर 1950 तक का यह दौर फोटोे पत्रकारिता के इतिहास में स्वर्णिम युग कहलाता है क्योंकि इसी दौर ने सारी दुनिया के समाचार पत्रों को फोटो पत्रकारिता को महत्व को समझाया। इसी का असर था कि भारत में इलैस्ट्रेटेड वीकली आफ इण्डिया जैसी पत्रिका शुरू हो पाई जो अंग्रेजी पाठकों में लोकप्रिय हुई। यूरोप तथा अमेरिका के फोटोे पत्रकारिता के स्वर्णिम युग को संवारने वाले चर्चित फोटो पत्रकारों में प्रमुख नाम था राबर्ट काप्पा, एलफ्रेड एसनेस्टेड, डब्लू इयूजीन स्मिथ। उस दौरान कई महिला फोटोे पत्रकार भी अपना योगदान फोटोे पत्रकारिता को बढ़ाने के लिए कर रही थीं। इनमें प्रमुख नाम मार्गरेट बोर्के व्वाहट का है।

सिपाही टोनी वैक्कारो ने द्वितीय विश्व युद्व में पहली बार मोर्चे से फोटो खींची तथा समाचार पत्रों को उपलब्ध कराई। इसी तरह कापा ने फोटोेग्राफर होते हुए भी युद्व के मोर्चे से फोटोे खींची तथा सिपाहियों के हालात का ताजा विवरण फोटोे के माध्यम से पाठकों को दिया। यह बेहद खतरनाक काम था और आज भी फोटो पत्रकार को ऐसी ही खबरों के बीच काम करना होता है।

1980 तक समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं पुरानी लैटर प्रेस तकनीक से छपती थी। इन छपाई मशीनों में लिखित सामग्री तो बेहतर ढंग से छप जाती था परन्तु फोटोे बहुत बेहतर नहीं छपती थी। परन्तु 1980 के बाद समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं की छपाई के लिए बेहतर आफसेट तकनीक अपनाई जाने लगी। इससे फोटोेग्राफ्स को ज्यादा अच्छे तरीके से छापा जाने लगा। छपाई की इस तकनीक का यह असर रहा कि पत्रिकाएं भी ज्यादा आकर्षक रूप से छपने लगी। समाचार पत्रों की पाठक संख्या बढ़ाने के लिए समाचार पत्र-पत्रिकाओं ने ज्यादा से ज्यादा फोटोग्राफ्स को छापना शुरू किया। इसके कारण फोटोे जर्नलिस्ट्रकी मांग बढ़ने लगी और आज भी इनकी मांग बरकरार है।

फोटो पत्रकार:

एक फोटो पत्रकार शब्दों के बजाय फोटो के माध्यम से अपना समाचार/दृष्टिकोण/कहानी/जानकारी देता या देती है। इसलिए फोटो पत्रकार को कुशल फोटोग्राफर होना तो जरूरी है ही लेकिन फोटोे पत्रकार केवल एक फोटोग्राफर ही नहीं होता। क्योंकि वह फोटोे के माध्यम से कुछ कहना भी है इसलिए उसमें एक पत्रकार की खोजी नजर भी होना जरूरी है।

एक फोटोग्राफर का कार्य विषयवस्तु का फोटो लेकर उसका दस्तावेजीकरण करना होता है। परन्तु फोटो पत्रकार विषय वस्तु से आगे अपने दृष्टिकोण, घटना या वस्तु के वातावरण को संवेदना के साथ फोटो में पकड़ना चाहता है जिससे फोटोे प्रकाशित होने के बाद पाठक केवल फोटोे में दिखाई देने वाली वस्तुओं तक ही सीमित न रहे, बल्कि फोटो के माध्यम से वह घटना या जानकारी को समझ भी सके। फोटोग्राफर के लिए यह जरूरी नहीं होता कि फोटोे का दर्शक फोटो से संवाद स्थापित करें तथा जानकारी हासिल करें। परन्तु फोटो पत्रकार के लिए संवाद तथा जानकारी का प्रवाह बेहद जरूरी है तब ही वह फोटोग्राफर से फोटो पत्रकार बन सकता है।

अतः फोटो पत्रकार के लिए उसके नाम के अनुरूप फोटोग्राफर तथा पत्रकार दोनों के गुणों का होना आवश्यक है। इसी दोहरी जिम्मेदारी की वजह से फोटो पत्रकारिता एक गंभीर विषय होता है। फोटोग्राफर के लिए यह जरूरी नहीं होता कि उसे फोटोग्राफ की गई वस्तु के बारे में गहन जानकारी हो। फोटोग्राफी में सिर्फ वस्तु का दृष्यक (विजुअल) दस्तावेजीकरण ही होता है। परन्तु फोटो पत्रकार के लिए विषय वस्तु की जानकारी का होना अति आवश्यक है।

जब तक वह घटना उसके कारणों तथा उससे पड़ने वाले असर की जानकारी न रखता हो वह फोटो पत्रकार के रूप में उस विषय से पूरा न्याय नहीं कर सकता/ सकती। अतः फोटो पत्रकार के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि वह विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करे तथा उसके ज्यादा से ज्यादा पक्षों को समझने की कोशिश करे। तब ही वह किसी घटना की गंभीरता समझ सकेगा। इसी गंभीरता की समझ के बाद लिया गया फोटो ज्यादा प्रभावशाली तथा पाठकों पर असर डालने वाला होता है।

फोटोग्राफर से फोटो पत्रकार बनने की प्रक्रिया एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। आज फोटोग्राफी तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि फोटोग्राफर बनने के लिए किसी विशेष तकनीकी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं। सामान्य फोटोग्राफी तो कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से कर सकता है क्योंकि अब आटोमेटिक एक्सपोजर के साथ-साथ आटो फोकस कैमरे उपलब्ध हैं।

लेकिन फोटो पत्रकार होना इतना आसान नहीं है। इसके लिए विषय की समझ, पूर्व ज्ञान, विषय का अध्ययन तथा जीवन के अनुभव को इस विधा से जोड़ने की जरूरत होती है। यही कारण है कि एक ही घटना को दो फोटो पत्रकार अलग-अलग दृष्टि से कवरेज करते हैं। उनके फोटोग्राफ में घटना के अलग पक्ष दिखाई देते हैं जो फोटो पत्रकार की घटना के प्रति समझ को प्रदर्शित करते हैं।

कुछ लोगों का मत है कि फोटो पत्रकारिता एक किस्म की कला है। फोटो पत्रकारों का अपने कार्य से उन्मादी लगाव होता है जैसे कि एक कलाकार का होता है। वे अपने कार्य में उसी तरह की संवेदनाएं पैदा करते हैं जैसे कलाकार करता है।

फोटो पत्रकार की भूमिका: फोटो पत्रकार की भूमिका सामान्य पत्रकार से कठिन होती है। जहां सामान्य पत्रकार घटना की जानकारी द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त कर भी रिपोर्ट बना सकता है, परन्तु फोटो पत्रकारिता में संभव नहीं है। फोटोे पत्रकार को घटना के केन्द्र में उपस्थित रहना पडता है जिससे वह घटनाक्रम की सजीव फोटो कवरेज कर सके। क्योंकि घटना के बीत जाने के बाद फोटो पत्रकार के लिए कुछ भी बचा नहीं रहता है। जबकि सामान्य पत्रकार लोगों से पूछकर या अन्य स्रोतों से जानकारी जुटाकर अपनी रिपोर्ट बना सकता है।

इसीलिए फोटो पत्रकारिता में सफलता अनुशासन तथा दृढ़ निश्चय से ही प्राप्त की जा सकती है। जरा सा भी आलस्य या लापरवाही से फोटो पत्रकार घटना को कवर करने से चूक सकता है। इसके लिए फोटो पत्रकार को पूर्ण रूप से तैयारी करनी होती है। यह तैयारी घटना की जानकारी, घटनास्थल तक पहुंच तथा फोटोग्राफी के यंत्रों की कुशलता के साथ-साथ मानसिक रूप से भी करनी पड़ती है।

सामान्य पत्रकार बिना अपनी उपस्थिति दर्ज किए रिर्पोटिंग कर सकता है, परन्तु फोटो पत्रकार को काम करते हुए स्पष्ट देखा जा सकता है। घटनाओं के मध्य रहने की वजह से वे दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। कई बार असामाजिक तत्वों की हिंसा का शिकार भी हो जाते हैं। दंगों, युद्व, आतंकवादी घटनाओं तथा एडवैंचर से जुड़ी गतिधियों के कवरेज के समय फोटोे पत्रकारों पर खतरा मंडराता रहता है क्योंकि उन्हे घटनास्थल के ज्यादा से ज्यादा समीप रहना होता है।

फोटो कैप्सन: फोटो पत्रकार अपनी खींची हुई तस्वीरों के साथ विषय वस्तु, घटना या संदर्भ के लिए जो संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है उसे फोटो कैप्सन कहा जाता है। फोटो कैप्सन लिखना एक महत्वपूर्ण व गंभीर कार्य है। फोटो पत्रकार द्वारा अपनी फोटोे पर दिया गया कैप्सन पाठक को फोटो को समझने तथा अनुभव करने की दृष्टि प्रदान करता है।

प्रभावी कैप्सन ज्यादा विवरणात्मक नहीं होना चाहिए। वह फोटो की प्रासंगिकता तथा संदर्भ को बताने में सहायक होना चाहिए। शेष जानकारी का संवाद फोटोग्राफ द्वारा खुद ब खुद हो जाता है। एक ही फोटोग्राफ में दो अलग-अलग कैप्सन फोटो का अलग-अलग अर्थ दे सकते हैं। इसीलिए फोटो कैप्सन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और फोटो पत्रकार को कैप्सन लिखने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए।

फोटो पत्रकारिता के गुर, उपकरण और तकनीक:

हम यह जानते हैं कि फोटो पत्रकार के शब्दों की जगह फोटोग्राफ्स की सहायता से अपना कथन तथा स्टोरी को पाठकों तक पहुंचाते हैं। अतः फोटो पत्रकारिता में फोटोेग्राफी उपकरणों तथा तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है। फोटोे पत्रकार बनने के लिए फोटो पत्रकारिता वर्तमान उपयोग हो रहे उपकरणों तथा तकनीक की समझ आवश्यक है। आज क्योंकि इस क्षेत्र में निरन्तर बदलाव भी आ रहे हैं इसलिए पहले से काम कर रहे फोटो पत्रकार को भी लगातार नई तकनीक और उपकरणों की जानकारी हासिल करते रहना चाहिए।

पारंपरिक तथा आधुनिक तकनीक: हाल के वर्षों में विज्ञान की नई खोजों तथा इन्फार्मेशन टैक्नालॉजी के प्रसार के साथ फोटोग्राफी के उपकरणों और तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव आया है। आज से लगभग पच्चीस-तीस वर्ष पहले तक स्थानीय स्तर पर खींची गई फोटो को भी समस्त सुविधाओं के बावजूद पत्रिका तक पहुंचाने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता था क्योंकि फोटो को खींचने के बाद उसे डार्करूम में रसायनों की मदद से डेवलप करना पडता था।

निगेटिव या स्लाइड फिल्म के सूखने के बाद, यदि जरूरत हो तो उसका फोटो पेपर पर पाजोटिव प्रिंट बनाना पडता था। इस पूरे प्रकरण में कम से कम आधा घंटा लगता था। यदि फोटोे बाहर या मुद्रण स्थल से दूर के स्थान पर खींची गई है तो उसे सबसे तेज माध्यम से भेजने पर भी 6-7 घंटे या कभी-कभी दिन भी लग जाते थे।

इसके विपरीत आज के इन्फारमेशन टैक्नालॉजी के युग में फोटोग्राफी का डिजिटल अवतार, यदि समुचित सुविधा व उपकरण मौजूद हो तो, समय की बाधा से किसी हद तक पार पा चुका है। डिजिटल कैमरे, इंटरनेट सुविधाएं, सेटेलाइट फोन तथा लैपटॉप जैसे उपकरण व फोटो एडीटिंग साटवेयर जैसे साधन एक मिनट के अंदर ही दुनिया के किसी कोने से कहीं भी फोटोे भेज सकते हैं। डिजिटल फोटोग्राफी की तकनीक फोटो को आश्चर्यजनक गति से कार्यक्षेत्र से लक्ष्य (मुद्रण स्थल) तक पहुंचा देती है। इस टेक्नोलाजी ने तो फोटो पत्रकारिता की मूल अवधारणा ही बदल दी है।

फोटोग्राफी उपकरण: पारंपरिक फोटोग्राफी का मूल स्वरूप इसके डेढ़ सौ साल से ज्यादा के इतिहास में ज्यादा नहीं बदला है। केवल इसके माध्यमों में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। फोटोे ग्राफिक उपकरणों तथा तकनीक में तीन चीजों की भूमिका मुख्य है-

1. कैमरा

2. फोटोे माध्यम रोल/मैमोरी चिप

3. डार्क रूम

कैमरे का चयनः

फोटोग्राफी एक बहुत ही अच्छे व लाभदायक व्यवसाय के रूप में साबित हो सकता है। फोटोग्राफी करना निजी पसंद का कार्य है इसलिए जिस चीज का आपको शौक हो उसके अनुरूप कैमरे का चयन करना चाहिये। अगर घर और कोई छोटे मोटे स्टूडियो में काम करना हो तो सामान्य डिजिटल कैमरे से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फैशन फोटोग्राफी जैसी प्रोफेशनल फोटोग्राफी करनी हो तो एसएलआर या डीएसएलआर कैमरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं।

डिजिटल कैमरे मोबाइल फोनों के साथ में तथा चार-पांच हजार से लेकर 15-20 हजार तक में आ जाते हैं, जबकि प्रोफेशनल कैमरे करीब 25 हजार से शुरू होते हैं, और ऊपर की दो-चार लाख तथा अपरिमित सीमा भी है। कैमरे के चयन में सामान्यतया नौसिखिया फोटोग्राफर मेगापिक्सल और जूम की क्षमता को देखते हैं, लेकिन जान लें कि मेगापिक्सल का फर्क केवल बड़ी या छोटी फोटो बनाने में पड़ता है।

बहुत अधिक जूम का लाभ भी सामान्यतया नहीं मिल पाता, क्योंकि कैमरे में एक सीमा से अधिक जूम की क्षमता होने के बावजूद फोटो हिल जाती है। कैमरा खरीदने में अधिक आईएसओ, अधिक व कम अपर्चर तथा शटर स्पीड तथा दोनों को मैनुअल मोड में अलग-अलग समायोजित करने की क्षमता तथा सामान्य कैमरे में लगी फ्लैश या अतिरिक्त फ्लैश के कैमरे लेने का निर्णय किया जा सकता है।

जिस तरह सामान्य पत्रकार बिना कलम के पत्रकारिता नहीं कर सकता, उसी तरह बिना कैमरे के भी कोई फोटो पत्रकार पत्रकारिता नहीं कर सकता। फोटोग्राफी का आविष्कार के समय कमरों में पिन-होल (पिन-छिद्र) की सहायता से दीवार पर फोटोेग्राफिक बिंब को देखा गया था तथा उसी पर फोटोे संवेदी रसायनों की मद्द से फोटोग्राफ प्राप्त किया गया था। अन्तर सिर्फ यह है कि आज भी कमोबेश वही तकनीक फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होती है। अब कैमरे के स्थान पर हाथ के समा सकने वाले 35 एम.एम. के कैमरे उपलब्ध हैं। पिन होल की जगह बेहतरीन तथा जटिल कैमरा लैंस ने ले ली है।

फोटो पत्रकारिता में फोटोग्राफर को अपने फोटो उपकरण साथ लेकर चलने पड़ते हैं। अतः यह जरूरी है कि फोटो उपकरण छोटे तथा हल्के हों। 1930 के बाद से जब से कैमरों में 35 एमएम की रील इस्तेमाल होने लगी। कैमरों का आकार छोटा होने लगा। बाद के समय में टन्गस्टन जैसी हल्की, परन्तु मंहगी धातुओं के इस्तेमाल से कैमरे हल्के भी होने लगे हैं। अब तो प्लास्टिक या हल्के एलोटरों से बने कैमरे ही ज्यादा प्रयोग में आ रहे हैं।

पारंपरिक फोटोग्राफी के स्वर्ण युग में भी बाजार में ऐसे कैमरे उपलब्ध थे, जिन्हें हथेली में छिपाया जा सकता था। ये फोटो पत्रकार को खोजी पत्रकारिता में बहुत सहायक होते हैं। इनसे घटना या विषय वस्तु की बिना उसके ध्यान में आए फोटोग्राफी की जा सकती थी। इन कैमरों में दूसरा विकास इनमें ऑटोमेटिक क्रियाओं का समावेश था। पहले हर फोटो को खींचने के बाद रील को आगे बढ़ाना पड़ता था इससे विशेष स्थितियों में जहां तेज गति से फोटो लेने होते थे, फोटोग्राफर बहुत दिक्कत महसूस करते थे। मोटोराइज्ड कैमरों ने फोटोग्राफरों की यह दिक्कत दूर कर दी।

फोटोग्राफी में तकनीक तथा अनुभव का सम्मिश्रण होता है। फोटोग्राफी का आधार विषय वस्तु पर पड़ने वाली रोशनी होता है। इसीलिए रोशनी के अनुसार सटीक फोटो खींचने के लिए शटर स्पीड तथा एपरचर का संयोजन करना पड़ता है। इस क्रिया को फोटो-एक्सपोजर कहा जाता है। कभी-कभी विशेष कर नए फोटोग्राफर अपनी विषय वस्तु में इतना खो जाते हैं, कि वे उपलब्ध रोशनी के अनुरूप कैमरा एडजस्ट नहीं कर पाते। अतः बहुत महत्वपूर्ण फोटो भी खराब हो जाती हैं।

पहले लंबे अनुभव के बाद ही उपलब्ध रोशनी के अनुसार शटर स्पीड तथा अपरचर का संयोजन सीख पाना संभव होता था। परन्तु विज्ञान की नई खोजों ने फोटोग्राफर्स की इस मुश्किल को भी खत्म कर दिया है। लाइट मीटर से उपलब्ध रोशनी को मापा जाने लगा तथा इसके अनुसार शटर स्पीड तथा एपरचर संयोजित की जाने लगी। उसके बाद अगले बड़े कदम के रूप में आटो एक्सपोजर तकनीक के कैमरों का आगमन हुआ।

जिसके बाद फोटोग्राफर को कैमरे को विषय वस्तु पर फोकस नहीं करना पड़ता है बल्कि कैमरा विषय वस्तु पर पड़ने वाली रोशनी के हिसाब से खुद ही एक्सपोजर तय कर देता है। इससे फोटोग्राफर को केवल विषय वस्तु पर केन्द्रित करने तथा फोकस ठीक करने का ही कार्य करना पडता है। इस तकनीक ने नए फोटोग्राफरों व पत्रकारों के लिए बेहतर फोटो खींचने की संभावना को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया।

कैमरा विकास के अगले महत्वपूर्ण कदम में कैमरे आटो फोकस होने लगे। यानी कैमरे को फोटोग्राफर द्वारा फोकस करने के झंझट से भी मुक्ति मिल गई। इस तकनीक में कैमरे की फोटो स्क्रीन के मध्य में जो भी वस्तु होती है, कैमरा स्वतः ही उसे फोकस कर देता है। इस तरह फोटो पत्रकार को घटना तथा विषय वस्तु पर ही ध्यान केन्द्रित करने का मौका मिलता है तथा ज्यादा सृजनात्मक (क्रिएटिव) फोटोग्राफी के लिए समय मिलता है।

कैमरा लैंस: कैमरा उपकरण में लैंस की अहम भूमिका होती है क्योंकि इसी की सहायता से घटना की छवि फिल्म पर अंकित होती है। कैमरे में जो लैंस लगा होता है उसे नार्मल लैंस कहा जाता है। यह लैंस उतना ही दृश्य पकड़ता है जितना सामान्य (नार्मल) रूप से नंगी आंख से दिखाई देता है। इसीलिए ज्यादातर फोटोग्राफी में इसी तरह का लैंस इस्तेमाल होता है।

गंभीर फोटोग्राफी या फोटो पत्रकारिता के लिए विशेष कैमरों तथा लैंसों की जरूरत पड़ती है। सामान्य कैमरे में लैंस को बदलने की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन गंभीर फोटोग्राफी/ फोटो पत्रकारिता के लिए प्रयोग किए जाने वाले कैमरों में दृश्य, घटना या विषय वस्तु की जरूरत के अनुसार लैंस बदलने की सुविधा होती है।

इन कैमरों का सिंगल लैंस रिफ्लेक्स (एसएलआर) इसलिए कहते हैं क्योंकि इन कैमरों में विषय वस्तु को देखने तथा फोटोे खींचने के लिए एक ही लैंस का इस्तेमाल होता है। जबकि अन्य कैमरों में जिस लैंस से फोटो खींची जाती है उससे देखा नहीं जाता। बल्कि उनमें विषय वस्तु को देखने के लिए अलग से विंडो या छिद्र होता है। जिसे व्यू फाइंडर भी कहा जाता है।

एसएलआर कैमरों में लैंस को बदलने से देखने का क्षेत्र भी बदल जाता है क्योंकि दृश्य बदले हुए लैंस से उसकी विशेषता के अनुरूप दृश्य दिखाई देता है। यह बेहतर परिणामों तथा फोटो संयोजन के लिए सरलता उत्पन्न करता है। विशेषज्ञ फोटोग्राफी में काम आने वाले लैंसः विशेषज्ञ फोटोग्राफी व फोटो पत्रकारिता में उपयोग होने वाले कैमरा लैंसों की बहुत बडी श्रृंखला है। ये लैंस फोटोग्राफी की विशेषज्ञता वाले विधाओं के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं।

फोटोग्राफी व फोटो पत्रकारिता में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले लैंस : फोटोग्राफी व फोटो पत्रकारिता में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले लैंसों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है-

1.वाइड एंगल लैंस

2.टैली फोटोे लंस

3.जूम लैंस

वाइड एंगल लैंस: कभी-कभी एक ही फोटो में सामान्य दृष्टि क्षेत्र ज्यादा क्षेत्र को दिखाए जाने की आवश्यकता होती है या जब कमरे के अंदर जहां सीमित क्षेत्र होता है वहां के स्थल का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कवर करना होता है तो वाइड एंगल लैंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, ये सामान्य दृष्टि से ज्यादा चौड़े (वाइड) कोण (एंगल) के दृश्य को कवर करते हैं। लैंस की फोकल लैंथ यदि नार्मल से कम होती है तो उसमें ज्यादा क्षेत्र के दृश्य को कवर करने की क्षमता आ जाती है।

वाइड एंगल लैंस भिन्न फोकल लैंथ में उपलब्ध होते हैं तथा फोटोग्राफर अपनी जरूरत के अनुरूप फोकल लैंथ वाले लैंस का इस्तेमाल करते हैं। वाइड एंगल लैंस के अपने गुण दोष भी होते हैं। इनमें ज्यादा दृश्य क्षेत्र को कवर करने के गुण के साथ-साथ नजदीक तथा दूर की वस्तुओं को ज्यादा फोकस में रखने का गुण भी होता है। इसे ज्यादा ‘डेप्थ ऑफ फील्ड’ कहते हैं। इसकी एक कमी यह है कि यह कैमरे के नजदीक की वस्तु को बहुत बड़ा तथा दूर की वस्तु को बहुत छोटा कर देता है। इसे फोटो डिस्टॉर्सन कहते हैं। लेकिन इस कमी का उपयोग फोटोग्राफर या फोटो पत्रकार सृजनशीलता लाने के लिए भी कर लेते हैं।

टेली फोटो लैंस: टेली फोटो लैंस जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि यह दूर (टेली) की वस्तुओं की तस्वीरें खींचने के काम आता है। इसके लैंस की बनावट दूरबीन के लैंस से मिलती जुलती है। अतः यह दूरबीन की तरह ही दूर की वस्तुओं को बड़ा तथा स्पष्ट दिखाता है। इस लैंस की मदद से दूर की वस्तुओं की स्पष्ट तथा बड़ी फोटो खींची जा सकती है। टेली फोटो की फोकस लैंथ नार्मल लैंस की फोकल लैंथ से ज्यादा होती है।

अतः 35 एमएम के कैमरा के लिए 70 एमएम से ज्यादा फोकल लैंथ के लैंसों को टेली फोटो लैंस कहते हैं। टेली फोटो लैंस भी जरूरत के अनुरूप शार्ट टेली लैंस तथा लांग टेली लैंस की श्रेणी में रखा जाता है। 35 एमएम कैमरे के लिए 70 से 150 एमएम के लैंस को शार्ट टेली फोटो लैंस कहते हैं। 300 से से ज्यादा फोकल लैंथ के लैंसों को लॉन्ग टेली फोटो लैंस कहते हैं।

टेली फोटो लैंस का खूबी यह होती है कि वह दूर की वस्तुओं की साफ-साफ फोटो खींचने में मददगार हेाते हैं। लेकिन उनमें यह कमी होती है कि उनकी ‘डैप्थ ऑफ फील्ड’ बहुत कम होती है। यानी जिस वस्तु को फोकस किया गया है उसके आगे या पीछे की वस्तुएं फोकस में नहीं रहती तथा धुंधली हो जाती हैं। लेकिन सृजनशील (क्रिएटिव) फोटोग्राफर लैंस की इस कमी को बहुत बेहतर ढंग से इस्तेमाल करते हैं।

भीड़ में किसी व्यक्ति की फोटो सामान्य लैन्स से खींचने पर सारी भीड़ के लोग ही कमोबेश फोकस में होते हैं। लेकिन टेली फोटो लेंस का इस्तेमाल कर भीड़ में से सिर्फ किसी एक व्यक्ति को अलग किया जा सकता है। इसी तरह किसी वस्तु को उसकी पृष्ठभूमि से टेली फोटो लैंस से फोकस कर अलग से उभारा जा सकता है।

जूम लैंस: वाइड एंगल लैंस तथा टेली फोटो लैंस एक खास फोकल लैंथ के लिए बने होते हैं। इन्हें फिक्सड फोकल लैंथ लैंस भी कहते है। परन्तु जूम लैंस की खसियत यह होती है कि इनकी फोकल लैंथ को बदला जा सकता है। इन्हें तकनीकी भाषा में ‘वैरिएबल फोकल लैंथ लैंस’ कहते है। क्योंकि इन की फोकल लैंथ सैटिंग को बदल कर दिखने वाले दृश्य को ज्यादा या कम किया जा सकता है- यानी जूम किया जा सकता है। अतः इन्हें जूम लैन्स भी कहते है। जूम लैंस तीन तरह के होते है।

(1) वाइड टु वाइड जूम लैंस

(2) वाइड टु टेली जूम लैंस

(3)टेली टु टेली जूम लैंस

(1) वाइड टु वाइड जूम लैंस: इन जूम लैंसों की वेरिएवल फोकल लैंथ वाइड एंगल लैंस के क्षेत्र के बीच रहती है। यह ज्यादा वाइड एंगल लैंस से कम वाइड एंगल लैंस के बीच के दृश्य लेने के काम आता है। सामान्य रूप से 35 एम एम कैमरे के लिए 35 टु 21 एम एम (35 से 21 एम एम) जूम लैंस उपलब्ध होते हैं।

(2) वाइड टु टेली जूम लैंस: ये जूम लैंस सबसे ज्यादा प्रचलित हैं तथा आधुनिक कैमरों में स्टैण्डर्ड नार्मल लैंस की जगह इन्हीं जूम लेसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आमतौर पर 35 एम एम से 70 एम एम तक के जूम सामान्य फोटोे ग्राफी के लिए वाइड एंगल से लेकर टेलीलैंस की जरूरत पूरी कर देते हैं। इसीलिए इनका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है।

(3) टेली टु टेली जूम लैंस: इस श्रेणी के जूम लैंस की फोकल लैंस टेली फोटोे लैस की श्रेणी की होती है। इस श्रेणी में सबसे ज्यादा प्रचलित 70 एम एम से 200 एम एम टेली जूम हैं। इससे दूर की वस्तुओं को अपनी जरूरत के अनुसार साइज में लाकर फोटोे खींची जा सकती है।

फोटोग्राफी माध्यम:

जिस माध्यम में फोटोग्रफिक छवि को अंकित किया जाता है- उसे फोटोग्राफिक माध्यम कहते है। समय के साथ-साथ इन माध्यमों में बदलाव हुआ है। पहले नेगेटिव के लिए कांच की प्लेटों तथा तुरंत बनाए जाने वाले रसायनों का उपयोग होता था। बाद में फोटोग्राफ तकनीक के विकास के साथ कांच का स्थान पहले जिलेटिन शीट ने तथा बाद में पौलीएस्टर शीट रोल ने ले लिया। इससे फोटोग्राफरों को इन्हे ले जाने तथा इस्तेमाल करने में बहुत सुविधा हुई। लगभग खत्म होती जा रही पारम्परिक फोटोग्राफी में फोटो अंकित करने के माध्यम के रूप में फोटोग्राफी फिल्म रील का इस्तेमाल होता है, ये तीन तरह की होती है।

(1) ब्लैक एण्ड व्हाइट फिल्म

(2)रंगीन निगेटिव फिल्म

(3) रंगीन पोजेटिव या स्लाइड फिल्में

(1) ब्लैक एण्ड व्हाइट फिल्म: पहले जब रंगीन फोटोेग्राफी का अविष्कार नहीं हुआ था तो सारी फोटोेग्राफी ब्लैक एण्ड व्हाइट यानि श्वेत-श्याम रंग में होती थी। इस फोटोेग्राफी का फायदा यह था कि इसे फोटोेग्राफर अपने निजी डार्करूम मे रील डेवलैप कर पोजिटिव बनाता था तथा इस प्रकिया में उसका नियंत्रण रहता था। वह मनचाहा परिणाम पा सकता था। रंगीन फोटोग्राफी के प्रचलन के बाद श्वेत श्याम फोटोग्राफी पिछड़ गई तथा अब विशेष परिस्थितियों में ही इसका प्रयोग होता है।

(2) कलर निगेटिव फिल्म: इसमें भी रील को कैमरे से एक्सपोज करने के बाद डार्क रूम में डेवलप किया जाता है। फिर कलर पोजोटिव पेपर पर उसका पोजोटिव प्रिंट बनाया जाता है। एक निगेटिव से हजारों कलर प्रिंट बना सकते हैं। परन्तु कलर निगेटिव रील को व्यक्तिगत डार्क रूम में धोना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसको डैवलैप करते वक्त एक निश्चित तापमान तथा समय तक डैवलैप करना पड़ता है। यदि तापमान में अन्तर आया तो रील खराब हो जाती है तथा फोटोे नहीं मिल पाते। इन्हें स्पैशिलाइज्ड कलर लैब में डैवेलैप तथा प्रिन्ट किया जा सकता है।

(3) कलर पोजेटिव फिल्म (स्लाइड, ट्रांसपैरेन्सी): इस विशेष रील में निगेटिव नहीं बनता वरन् फिल्म से सीधे पाजेटिव बिम्ब मिलता है, यानि जैसा दृश्य तथा रंग होते हैं वैसा ही सीधे रील में ही दिखाई देता है। इस तरह की रंगीन स्लाइड का प्रयोग क्वालिटी प्रिंन्टिग तथा स्लाइड शो प्रजेंटेशन में प्रोजेक्टरों के माध्यम से किया जाता है। इस रील की कमी यह है कि इससे फोटोे की एक ही प्रति प्राप्त होती है। ज्यादा फोटोे के लिए इस स्लाइड या ट्रांसपैरेन्सी की कापी करानी पड़ती है जो कुछ विशेष स्थानों पर ही होती है तथा बहुत महंगी होती है। साथ ही कापी करने पर वह आरीजिनल (मूल) से थोड़ा कम हो जाती है।

मैमोरी कार्ड: डिजिटल फोटोेग्राफी में रील का झंझट नहीं रहता है। डिजिटल कैमरा दृश्य को अपने सैंसर से स्कैन का उसकी एक डिजिटलुाइल बनाता है वह अपनी आन्तरिक मैमोरी (इन्टरनल मैमोरी) में सेव कर लेता है। हर कैमरे में एक एक्सटरनल मैमोरी भी होती है जो मैमोरी कार्ड के रूप में होती है। डिजिटल कैमरे के मैमोरी कार्ड स्लौट में इस मैमोरी कार्ड को डाला जाता है।

सामान्यतः कैमरा स्कैन की हुई फोटोे को इस मैमोरी कार्ड में फोटोे खींचते वक्त सेव कर लेता है। बाद में इस मैमोरी कार्ड में सेव फोटोे को कम्प्यूटर में ट्रंान्सफर कर दिया जाता है। मैमोरी कार्ड कई तरह के होते हैं। प्रत्येक कैमरा किसी खास किस्म के मैमोरी कार्ड का ही इस्तेमाल करता है। अतः कैमरों में मैमोरी कार्ड इस्तेमाल से पूर्व कैमरा मैन्यूअल में उसमें उपयोग होने वाले कार्ड की जानकारी ले लेनी चाहिए। मैमेारी कार्ड की फोटोे संग्रह की क्षमता दो बातों पर निर्भर होती है।

(1) फोटो कितने मेगापिक्सल की हैं

(2) फोटो कार्ड़ की अपनी धारक क्षमता कितनी है।

डिजिटल कैमरे की फोटोे खींचने की गुणवत्ता उसके सेन्सर की संवेदनशीलता पर निर्भर होती है। सामान्य भाषा में उसे मेगापिक्सल कहते हैं। पिक्सल कम्प्यूटर ग्राफिक के वे आधार बिन्दु हैं जिनसे किसी दृश्य का निर्माण होता है अतः जितने ज्यादा मेगा पिक्सल पर कैमरा फोटोे खींचता है- वह उतनी ही गुणवत्ता वाली फोटोे होती है, जिसे उतना ही बड़ा भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 3.5 मेगापिक्सल फोटो खींचने वाले कैमरे से 8 इंच गुणा 12 इंच तक का फोटो बनाया जा सकता है। इससे बड़ा बनाने पर वह धुंधला होगा या अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं होगा।

परन्तु 10 मेगापिक्सल की फोटो खींचने वाले कैमरे से 3 फुट गुणा 6 फुट की फोटो भी साफ दिखाई देगी। परन्तु जितने ज्यादा मेगापिक्सल की फोटो होगी, उसकी डिजिटल फाइल भी उतनी ही बड़ी होगी, इसलिए किसी निश्चित धारक क्षमता वाले मैमोरी कार्ड में कम मेगा फिक्सल वाली ज्यादा फोटो आयेंगी। मैमोरी कार्ड की धारक क्षमता बाइट में नापी जाती है। मेगाबाइट में हजार गुणा हजार बाइट होती है और गैगा बाइट में हजार मेगाबाइट होती है।

सामान्य तौर पर 250 मेगाबाइट से लेकर 16 गैगाबाइट तक की मैमोरी चिप आम है। मेगाबाइट को एमबी तथा गैगाबाइट को जीबी भी कहते हैं। ज्यादा मेगा पिक्सल के फोटो खींचने वाले कैमरों में ज्यादा धारक क्षमता का मैमोरी कार्ड लगाना चाहिए। जब मैमोरी कार्ड की मैमोरी फुुल हो जाती तो इसकी फोटोे फाइल कम्प्यूटर में ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर मैमोरी कार्ड की फोटोे को कम्प्यूटर या कैमरे की मद्द से इरेज या मिटा दिया जाता है। जिससे उसमें फिर से कैमरे से फोटोेग्राफ्स सेव किये जा सकते हैं।

डार्क रूम: फोटोग्राफ तथा फोटोे साम्रग्री को जहां प्रोसेस किया जाता है उसे डार्क रूम कहते हैं। पारंपरिक फोटोेग्राफी में इस प्रोसेस को अंधेरे कमरे में किया जाता है। क्योंकि फोटोे रील, फोटोे प्रिंट पेपर तथा इसमें इस्तेमाल होने वाले रसायन रोशनी के प्रति संवेदनशील होते हैं। अतः फोटो प्रोसेस के स्थान को अंधेरा रखा जाता है। इसीलिए इसे डार्क रूम कहते हैं।

डार्क रूम में रसायन घोल की मदद से फिल्म रील को डेवलप किया जाता है तथा फिक्सर कैमिकल की मदद से उसे प्रकाश के प्रति असंवेदी बनाया जाता है, जिसमें उस पर प्रकाश का असर न हो। डार्क रूम में प्रायः लाल रोशनी का इस्तेमाल होता है। डार्क रूम में रील से नेगेटिव को एनलार्जर यंत्र की मद्द से वांछित नाप का बनाकर फोटोे प्रिंट पेपर में पोजोटिव प्रिंट डैवलैप किया जाता है तथा फिक्सर से उसे स्थाई बनाते हैं। इस तरह खींची गई फोटोे का प्रिंट तैयार होता है।

जब ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटोे का प्रचलन था तो सभी फोटोग्राफर तथा फोटोे पत्रकार अपने-अपने डार्क रूम बनाते थे तथा अपने फोटोे प्रिंट भी खुद बनाते थे। लेकिन कलर फोटोग्राफी के साथ कलर फोटोे प्रिंटिंग की धुलाई वाले डार्क रूम बनाना बहुत मंहगा हो गया क्योंकि उसमें ज्यादा महंगे उपकरणों की जरूरत होती है और खर्चा भी ज्यादा होता है। जबकि व्यवसायिक कलर लैब से सस्ते में फोटो प्रिंट उपलब्ध हो जाते हैं। अतः अब फोटोे पत्रकार अपना डार्क रूम नहीं रखते।

डिजिटल फोटोग्राफी में तो डार्क रूम की जरूरत हीं नहीं पड़ती। डिजिटल फोटोग्राफी ने डार्क रूम की अवधारणा को खत्म कर दिया है। कैमरे से फोटो खींचने के बाद उसे कम्प्यूटर में फोटोे फाइल लोड करने के बाद फोटोे एडीटिंग साफ्टवेयर में उसे संपादित कर डिजिटल फाइल के रूप में सीडी, पैन ड्राइव या इंटरनेटकी मदद से पत्र/पत्रिकाओं के कार्यालय तक पहुंचा दिया जाता है। यदि फोटो के प्रिंट की जरूरत होती है तो इंकजेट प्रिंटर की मदद से तुरंत उसके प्रिंट भी निकाले जा सकते हैं। ज्यादा प्रिंट के लिए फोटो फाइल को कलर लैब से प्रिंट करवाया जा सकता है।

लगातार बढ़ रहा है क्रेजः

सामान्यतया फोटोग्राफी यादों को संजोने का एक माध्यम है, लेकिन रचनात्मकता और कल्पनाशीलता के प्रयोग से यह खुद को व्यक्त करने और रोजगार का एक सशक्त और बेहतर साधन भी बन सकता है। अपनी भावनाओं को चित्रित करने के लिए शौकिया फोटोग्राफी करते हुए भी आगे चलकर इस शौक को करियर बनाया जा सकता है। तकनीकी की तरक्की और संचार के माध्यमों में हुई बेहतरी के साथ फोटोग्राफी का भी विकास हुआ है। सस्ते मोबाइल में भी कैमरे उपलब्ध हो जाने के बाद हर व्यक्ति फोटोग्राफर की भूमिका निभाने लगा है।

छोटे-बड़े आयोजनों, फैशन शो व मीडिया सहित हर जगह फोटोग्राफी कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बन गया है, मीडिया में तो कई बार फोटोग्राफरों की पत्रकारों से अधिक पूछ होती है, लोग पत्रकारों से पहले फोटोग्राफरों को ही घटना की पहले सूचना देते हैं। समाचार में फोटो छप जाए, और खबर भले फोटो कैप्सन रूप में ही, लोग संतुष्ट रहते हैं, लेकिन यदि खबर बड़ी भी छप जाए और फोटो ना छपे तो समाचार पसंद नहीं आता। मनुष्य के इसी शौक का परिणाम है कि इलेक्ट्रानिक पत्रकारिता का क्रेज भी प्रिंट पत्रकारिता के सापेक्ष अधिक बढ़ रहा है।

फोटोग्राफी कला व विज्ञान दोनोंः

फोटोग्राफी सबसे पहले आंखों से शुरू होती है, तथा आंख, दिल व दिमाग का बेहतर प्रयोग कर कैमरे से की जाती है, एक सफल फोटोग्राफर बनने के लिए वास्तविक खूबसूरती की समझ होने के साथ ही तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। आपकी आँखें किसी भी वस्तु की तस्वीर विजुलाइज कर सकती हों कि वह अमुख वस्तु फोटो में कैसी दिखाई देगी। तस्वीर के रंग और प्रकाश की समझ में अंतर करने की क्षमता होनी भी जरूरी होती है। इसलिए फोटोग्राफी एक कला है।

वहीं, डिजिटल कैमरे आने के साथ फोटोग्राफी में नए आयाम जुड़ गए हैं। आज हर कोई फोटो खींचता है और खुद ही एडिट कर के उपयोग कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद पेशेवर कार्यों के लिए एसएलआर व डीएसएलआर कैमरे इस्तेमाल किये जाते है जिन्हें सीखने के लिए काफी मेहनत करनी पड सकती है। इसलिए फोटोग्राफी विज्ञान भी है, जिसमें प्रशिक्षण लेकर और लगातार अभ्यास कर ही पारंगत हुआ जा सकता है। देशभर में कई ऐसे संस्थान हैं जो फोटोग्राफी में डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं।

लेकिन यह भी मानना होगा कि बेहतर फोटोग्राफी सीखने के लिए किताबी ज्ञान कम और प्रयोगात्मक ज्ञान ज्यादा होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ आपकी कल्पना शक्ति भी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन यह भी मानना होगा कि यह पेशा वास्तव में कठिन मेहनत मांगता है। किसी एक फोटो के लिए एवरेस्ट और सैकड़ों मीटर ऊंची मीनारों या टावरों पर चढ़ने, कई-कई दिनों तक बीहड़ बीरान जंगलों में पेड़ या मचान पर बैठे रहने और मीलों पैदल भटकने की स्थितियां भी आ सकती हैं, इसलिए यह भी कहा जाता है कि फोटो और खबरें हाथों से नहीं वरन पैरों से भी लिखी या खींची जाती हैं।

डिजिटल कैमरों की फोटोग्राफी तकनीक की मूलभूत जानकारियां :

डिजिटल कैमरे वे सभी काम कर सकते हैं जो फ़िल्म कैमरे नहीं कर पाते हैं: रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद स्क्रीन पर इमेजों को प्रदर्शित करना, एक छोटे-से मेमोरी उपकरण में हज़ारों चित्रों का भंडारण करना, ध्वनि के साथ वीडियो की रिकॉर्डिंग करना और संग्रहण स्थान को खाली करने के लिए चित्रों को मिटा देना. कुछ डिजिटल कैमरे तस्वीरों में कांट-छांट कर सकते हैं और चित्रों का प्रारंभिक संपादन भी कर सकते हैं।

मूल रूप से वे फ़िल्म कैमरे की तरह ही संचालित होते हैं और आम तौर पर चित्र लेने वाले एक उपकरण पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए एक वेरिएबल डायाफ्राम वाले लेंस का प्रयोग होता है। ठीक फ़िल्म कैमरे की तरह इसमें भी इमेजर में प्रकाश की सही मात्रा की प्रविष्टि करने के लिए डायाफ्राम और एक शटर क्रियावली के संयोजन का प्रयोग किया जाता है; एकमात्र अंतर यही है कि इसमें प्रयुक्त चित्र लेने वाले उपकरण, रासायनिक होने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक होता है। कैमरे युक्त मोबाइल फोन से लेकर वाहनों तक की श्रेणी के कई उपकरणों में डिजिटल कैमरों को समाहित किया जाता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और अन्य खगोलीय उपकरणों में आवश्यक रूप से विशेष डिजिटल कैमरों का प्रयोग होता है।

सामान्यतया फोटोग्राफी किसी भी कैमरे से ऑटो मोड में शुरू की जा सकती है, लेकिन अनुभव बढ़ने के साथ मैनुअल मोड में बेहतर चित्र प्राप्त किए जा सकते हैं। बेहतर फोटोग्राफी के लिए मैनुअल फोटोग्राफी के अंतर्गतकुछ मूलभूत तत्वों को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है- जैसे शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ। यहाँ भी पढ़ें : फोटोग्राफी के गुर

शटर स्पीडः

कैमरे में शटर स्पीड अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। शटर स्पीड को प्रति सेकेंड के आधार पर मापा जाता है। शटर स्पीड का आशय उस समय से होता है जितने में लाइट कैमरे के अंदर इमेज सेंसर तक पहुंच सके। शटर स्पीड को आॅटो और मनुअल आधार पर सेट किया जाता है। तेज रोशनी में अधिक शटर स्पीड की जरूरत होती है, जबकि कम रोशनी में धीमी।

शटर स्पीड यह व्यक्त करने का मापक है कि कैमरे को क्लिक करने के दौरान कैमरे का शटर कितनी देर के लिए खुलता है। इसे हम मैनुअली नियंत्रित कर सकते हैं। शटर स्पीड को सेकेंड में मापा जाता है और ‘1/सेकेंड’ में यानी 1/500, 1/1000 आदि में व्यक्त किया जाता है। इससे पता चलता है कि शटर किसी चित्र को लेने के लिए एक सेकेंड के 500वें या 1000वें हिस्से के लिए खुलेगा। जैसे यदि हम एक सैकेंड के एक हजारवें हिस्से में कोई फोटो लेते हैं तो वो उस फोटो में आये उड़ते हुए जानवर या तेजी से भागते विमान या फिर गिरती हुई पानी की बूंदों आदि के चित्र को अच्छे से ले सकते हैं।

पर अगर इस सेटिंग को बढ़ाकर एक सेकेंड, दो सेकेंड या पांच सेकेंड कर दिया जाए,तो शटर इतने सेकेंड के लिए खुलेगा, और शटर के इतनी देर तक खुले रहने से उस दृश्य के लिए भरपूर रोशनी मिलेगी, और फलस्वरूप फोटो अधिक अच्छी आएगी, अलबत्ता कैमरे को उतनी देर के लिए स्थिर रखने के लिए ट्राइपौड का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। शटर स्पीड घटाकर यानी शटर को काफी देर खोलकर अंधेरे में शहर की रोशनियों या चांद-तारों, बहते हुए झरने, पानी, बारिश की बूंदों व बर्फ के गिरने, उड़ते पक्षियों, तेजी से दौडती कारों व वाहन आदि चलायमान वस्तुओं की तस्वीरें भी कैद की जा सकती हैं।

ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि शटर स्पीड जितनी बढ़ाई जाती है, इसके उलट उतनी ही कम रोशनी मिलती है। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा 1/125 की शटर स्पीड 1/250 के मुकाबले अधिक होती है।

अपर्चरः

शटर स्पीड और अपर्चर में समझने के लिहाज से मामूली परंतु बड़ा अंतर है। वस्तुतः शटर स्पीड और अपर्चर दोनों चित्र लेने के लिए लेंस के भीतर जाने वाले प्रकाश का ही मापक होते हैं, और दोनों शटर से ही संबंधित होते हैं। परंतु अपर्चर में शटर स्पीड से अलग यह फर्क है कि अपर्चर शटर के खुलने-फैलने को प्रकट करता है, यानी शटर का कितना हिस्सा चित्र लेने के लिए खुलेगा।

इसे ‘एफ/संख्या’ में प्रकट किया जाता है। एफ/1.2 का अर्थ होगा कि शटर अपने क्षेत्रफल का 1.2वां हिस्सा और एफ/5.6 में 5.6वां हिस्सा खुलेगा। साफ है कि अपर्चर जितना कम होगा, शटर उतना अधिक खुलेगा, फलस्वरूप उतनी ही अधिक रोशनी चित्र के लिए लेंस को उपलब्ध होगी। कम अपर्चर होने पर चित्र के मुख्य विषय के इतर बैकग्राउंड ब्लर आती है। बेहतर फोटो के लिए अपर्चर सामान्यतया एफ/5.6 रखा जाता है।

फोटो की गहराई (डेप्थ ऑफ फील्ड-डीओएफ):

फोटो की गहराई या डेप्थ ऑफ फील्ड फोटोग्राफी (डीओएफ) के क्षेत्र में एक ऐसा मानक है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, पर यह है बड़ा प्रभावी। किसी भी फोटो की गुणवत्ता, या तीखेपन (शार्पनेस) में इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। डीओएफ एक तरह से किसी फोटो के फोकस में होने या बेहतर होने का मापक है। अधिक डीओएफ का अर्थ है कि फोटो का अधिकांश हिस्सा फोकस में है, चाहे उसमें दिखने वाला दृश्य का कोई हिस्सा कैमरे से करीब हो अथवा दूर, वहीं इसके उलट कम डीओएफ का अर्थ है फोटो के कम हिस्से का फोकस में होना।

ऐसा सामान्यतया होता है, कभी पास तो कभी दूर का दृश्य ही फोकस में होता है, जैसा पहले एफ/22 अपर्चर में खींचे गए फूल और झील की फोटो में नजर आ रहा है, यह अधिक डीओएफ का उदाहरण है। जबकि दूसरा एफ/2.8 अपर्चर में खींचे गए फूल का धुंधली बैकग्राउंड का फोटो कम डीओएफ का उदाहरण है। इस प्रकार से अपर्चर का डीओएफ से सीधा व गहरा नाता होता है। बड़ा अपर्चर (एफ के आगे कम संख्या वाला) फोटो के डीओएफ को घटाता है, और छोटा अपर्चर (एफ के आगे छोटी संख्या) फोटो के डीओएफ को बढ़ाता है।

इसे यदि हम यह इस तरह याद रख लें कि एफ/22, एफ/2.8 के मुकाबले छोटा अपर्चर होता है, तो याद करने में आसानी होगी कि यदि एफ के आगे संख्या बड़ी होगी तो डीओएफ बड़ा और संख्या छोटी होगी तो डीओएफ छोटा होगा।

इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि लैंडस्केप या नेचर फोटोग्राफी में बड़े डीओएफ यानी छोटे अपर्चर और मैक्रो और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में छोटे डीओएफ या बड़े अपर्चर का प्रयोग किया जाता है। ऐसा रखने से पूरा प्रकृति का चित्र बेहतर फोकस होगा, और पोर्ट्रेट में सामने की विषयवस्तु अच्छी फोकस होगी और पीछे की बैकग्राउंड ब्लर आएगी, और सुंदर लगेगी।

आईएसओः

आईएसओ सेंसर की सेसेटिविटी को बढ़ा देता है। इसके माध्यम से कैमरा कम रोशनी में भी बेहतर तस्वीर लेने में सक्षम हो जाता है। आईएसओ का उपयोग साधारणतया रात में किया जाता है। हाईसेंसिटिविटी पर जब कैमरा तस्वीर लेता है तो पिक्चर पर थोड़े डॉट दिखाई देते हैं।

आईएसओ का मतलब है कि कोई कैमरा रोशनी के प्रति कितना संवेदनशील है। किसी कैमरे की जितनी अधिक आईएसओ क्षमता होगी, उससे फोटो खींचने के लिए उतनी की कम रोशनी की जरूरत होगी, यानी वह उतनी कम रोशनी में भी फोटो खींचने में समर्थ होगा। अधिक आईएसओ पर कमरे के भीतर चल रही किसी खेल गतिविधि की गत्यात्मक फोटो भी खींची जा सकती है, अलबत्ता इसके लिए कैमरे को स्थिर रखने, ट्राइपौड का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। कम व अधिक आईएसओ का फर्क इस चित्र में समझा जा सकता है।

लेकिन इसके साथ ही यह भी समझना पड़ेगा कि यदि आप शटर स्पीड को एक स्टेप बढ़ा कर उदाहरणार्थ 1/125 से घटाकर 1/250 कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि आपके लैंस को आधी रोशनी ही प्राप्त होगी, और मौजूदा अपर्चर की सेटिंग पर आपका चित्र गहरा नजर आएगा। इस स्थिति को ठीक करने के लिए यानी लेंस को अधिक रोशनी देने के लिए आपको अपर्चर बढ़ाना यानी शटर को पहले के मुकाबले एक स्टेप अधिक खोलना होगा। इसके अलावा आईएसओ को भी अधिक रोशनी प्राप्त करने के लिए एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है।

मेगापिक्सल

सामान्यतया लोग कैमरे की क्षमता का अंदाजा मेगापिक्स़ल देखकर ही लगाते हैं। कैमरा तस्वीर का निर्माण छोटे-छोटे डाॅट के आधार पर करता है जिन्हें पिक्सल कहते हैं। पिक्चर के निर्माण में जब इनकी संख्या लाखों में होती है तो उसे मेगापिक्सल कहते हैं। एक कैमरा पिक्चर निर्माण में जितना ज्यादा पिक्सल का उपयोग करेगा वह उतना बेहतर कहा जाएगा। इसे प्रति इंच डाॅट के हिसाब से मापा जाता है।

इमेज सेंसर

कैमरे में इमेज सेंसर को सामन्यतः पिक्सल के साथ ही जोड़ा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है। कैमरे के लेंस से जो भी सूचनाएं आती हैं वह इमेज सेंसर पर रिकॉर्ड होती है। इमेज सेंसर जितना बड़ा होगा पिक्चर उतनी अच्छी आएगी। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्यों समान मेगापिक्सल का कैमरा होते हुए भी फोन कैमरे की अपेक्षा डीएसएलआर कैमरा बड़ी तस्वीर बनाता है। क्योंकि इसमें बड़े सेंसर का उपयोग किया जाता है। डीएसएलआर कैमरे में सीसीडी का नाम आपने सुना होगा। एक बढ़िया कैमरा में थ्री सीसीडी इमेज सेंसर का उपयोग किया जाता है। आज कल स्मार्टफोन कैमरे में भी निर्माता सेंसर का जिक्र करते हैं।

लेंस

लेंस को कैमरे की आंख के तौर पर समझ सकते हैं। लेंस के बगैर कैमरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फोन में लेंस की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी वह उतना ही बेहतर तस्वीर लेने में सक्षम होगा। लेंस के फोकल लेंथ को एमएम यानी मिलीमीटरद्वारा मापा जाता है। । 24 एमएम, 50 एमएम और 70 एमएम फोकल लेंथ इत्यादि। मोबाइल फोन के लिए कार्लजीज और सोनी सहित कई कंपनियां लेंस बनाने का कार्य करती हैं।

लैंस की फोकल लैंथ: प्रत्येक लैंस की एक फोकल लैंथ होती है। साधारण रूप से किसी लैंस की फोकस लैंथ उतनी होती है जितनी दूरी पर वह सूर्य से आने वाले प्रकाश को केन्द्रित करता है। इसे ‘एमएम’ यानी मिलीमीटर में नापा जाता है। यदि किसी लैंस की फोकस लैंस 100 एमएम है तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि उसको सूर्य के प्रकाश के सम्मुख रखा जाय तो वह इस पर पड़ने वाले प्रकाश को 100 मिलीमीटर दूर केन्द्रित करेगा। क्योंकि सूर्य का प्रकाश समानान्तर रेखा में होता है तथा हर लैंस समान्तर रूप से आने वाले प्रकाश को अपनी फोकल लैंथ पर फोकस करता है।

फोकल लैंथ वाले तथ्य को इसलिए जानना जरूरी है कि इससे ही लैंस की क्षमता यानी दृश्य पर असर पड़ता है। किसी भी कैमरे में जो भी निगेटिव इस्तेमाल होता है, उसके विकर्ण (दो विपरीत कोनों के बीच की दूरी) की लंबाई के बराबर वाले फोकल लैंस से खींची गई फोटो का दृश्य उतना ही होगा जितना दृश्य सामान्य मनुष्य की आंख से दिखाई देता है। 35 एमएम के नेगेटिव या पाजोटिव स्लाइड के विकर्ण की लंबाई लगभग 50 एमएम होती है। अतः 35 एमएम कैमरे के लिए 50 एमएम फोकस लैंथ वाला लैंस नार्मल लैंस होगा। सामान्य 35 एमएम कैमरों में इसीलिए 40 से 50 एमएम के लैंस होते हैं जिससे सामान्य दृष्टि के क्षेत्र के हिसाब से फोटो खींची जा सके।

फोकस

तस्वीर लेने के लिए जब आप किसी सबजेक्ट पर कैमरे को केन्द्रित कर उसे साफ व स्पष्ट करते हैं उसे फोकस कहा जाता है। कैमरे में साधारण आॅटोफोकस, फिक्सड फोकस और मैनुअल फोकस फीचर होता है। आटोफोकस के दौरान आप स्क्रीन पर जहां टच करते हैं कैमरा उस विषय वस्तु को साफ कर पीछे के चीजों को ब्लर कर देती है जिससे तस्वीर में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।

वहीं फिक्सड फोकस में स्क्रीन पर दिखने वाला सभी चीज फोकस होता है आप किसी एक को ब्लर या फोकस नहीं कर सकते। फोटोग्राफी के सयम स्क्रीन पर हरे रंग का डब्बा बन जाता है और उस क्षेत्र को वह साफ कर देता है। यह आॅटोफोकस का कमाल है। टच स्क्रीन फोन में टच फोकस फीचर भी दिया गया है जहां स्क्रीन पर टच कर किसी विषय वस्तु की साफ व स्पष्ट तस्वीर ले सकते हैं।

स्टोरेज

स्टोरेज यानी मैमोरी क्षमता वह है, जिसमें पिक्चर को सुरक्षित रखा जाता है। जितनी अधिक मैमोरी होगी उतने अधिक पिक्चर रख सकते हैं।

इमेज स्टेबलाइजेशन

फोटोग्राफी के समय हाथ हिल जाने से पिक्चर स्पष्ट नहीं आता है ऐसे में इमेज स्टेबलाइजेशन साफ व स्पष्ट तस्वीर लेने में मदद करता है। इसमें सॉफ्टवेयर की मदद से इमेज को स्थिर किया जाता है।

आप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन

नए स्मार्टफोन में हिलने के दौरान बेहतर तस्वीर लेने के लिए आप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। आॅप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन में सेंसर लगा होता है जो हाथ या सब्लेक्ट हिलते की स्थिति में भी बेहतर तस्वीर लेने में सक्षम होता है। साधारण इमेज स्टेबलाइजेशन की अपेक्षा यह तकनीक ज्यादा बेहतर है।

जूम

जूम का उपयोग दूर की तस्वीर लेने के लिए की जाती है। कैमरे में डिजिटल जूम और आॅप्टिकल जूम का फीचर होता है। डिजिडल जूम की अपेक्षा आॅप्टिकल जूम ज्यादा बेहतर होता है जहां फोटोग्राफ की गुणवत्ता बरकरार होती है जबकि डिजिटल जूम में गुणवत्ता पर असर होता है। दूर की चीजों को पास करने के लिए जूम इन करते हैं और पास की चीजों को दूर करने के लिए जूम आउट।

रेड आई करेक्शन और रेड आई रिडक्शन

फोटोग्राफी के दौरान फ्लैश रोशनी में अक्सर आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसे में रेडआई करेक्शन और रेड आई रिडक्शन फीचर के माध्यम से उसे ठीक कर सकते हैं।

व्हाइट बैलेंस

अलग-अलग स्थान पर रोशनी में भी भिन्नता होती है। ऐसे में व्हाइट बैलेंस के माध्यम से आप रोशनी को समायोजित कर सकते हैं। आॅटो, टंगस्टन, सन्नी क्लाउडी इत्यादि व्हाइड बैलेंस के ही विकल्प हैं।

जियो टैगिंग

इस फीचर में आप वीडियो और फोटोग्राफ की सहायता से अपनी भगौलिक स्थिति की जानकारी दे सकते हैं कि फिलहाल आप किस स्थान पर हैं और कहां की तस्वीर है।

पैनरोमा

कैमरे में इस फीचर के माध्यम से आप 3डी तस्वीरे ले सकते हैं। इसके दौरान एक निश्चित समय में आपको कैमरे को घुमाना होता है। बाद में कैमरा उस तस्वीर को मिलाकर आपके सामने पेश करता है। आप चाहें तो इसे प्ले कर भी देख भी सकते हैं। हां, यह ध्यान रहे कि पैनरोमा शाॅर्ट में समय बड़ा महत्वपूर्ण है।

फेस व स्माइल डिटेक्शन

इस फीचर को आॅन करते ही कैमरा फोटोग्राफी के समय स्वतः ही चेहरे पर फोकस कर उसे साफ व स्पष्ट कर देगा। वहीं स्माइल डिटेक्शन में हँसते हुए चेहरे पर फोकस होगा।

बेहतर तीखेपन (शार्पनेस) की फोटो खींचने के 10 महत्वपूर्ण घटकः

- कैमरे को अधिक मजबूती से पकड़ें, ध्यान रखें कैमरा हिले नहीं। संभव हो तो ट्राइपॉड का प्रयोग करें। खासकर अधिक जूम, कम शटर स्पीड, गतियुक्त एवं कम रोशनी में या रात्रि में फोटो खींचने के लिए ट्राइपौड का प्रयोग जरूर करना चाहिए।

- शटर स्पीड का फोटो के तीखेपन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। शटर स्पीड जितनी अधिक होगी, उतना कैमरे के हिलने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं इसके उलट शटर स्पीड जितनी कम होगी, उतना ही कैमरा अधिक हिलेगा, और फोटो का तीखापन प्रभावित होगा। लेंस की फोकस दूरी (फोकल लेंथ) से अधिक ‘हर (एक/ (बट्टे)’ वाली शटर स्पीड पर ही फोटो खींचने की कोशिश करनी चाहिए। यानी यदि कैमरे की फोकल लेंथ 50 मिमी है तो 1/50 से अधिक यानी 1/60, 70 आदि शटर स्पीड पर ही फोटो खींचनी चाहिए। यह भी याद रखें कि अधिक शटर स्पीड पर फोटो खींचने के लिए आपको क्षतिपूर्ति के लिए अधिक अपर्चर यानी कम डीओएफ की फोटो ही खींचनी चाहिए।

- फोटो खींचने के लिए सही अपर्चर का प्रयोग करें। कम शटर स्पीड के लिए छोटे अपर्चर का प्रयोग करें।

- कम रोशनी में अधिक आईएसओ का प्रयोग करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप तेज शटर स्पीड और छोटे अपर्चर का प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन यदि संभव हो यानी रोशनी अच्छी उपलब्ध हो तो कम आईएसओ के प्रयोग से बेहतर तीखी फोटो खींची जा सकती है।

- बेहतर लैंस, बेहतर कैमरे का प्रयोग करें। आईएस लैंस और डीएसएलआर कैमरे बेहतर हो सकते हैं।

- दृश्य को बेहतर तरीके से फोकस करें। फोटो खींचने से पहले देख लें कि कौन सा हिस्सा फोकस हो रहा है।

- लैंस साफ होना चाहिए। कैमरे को बेहद सावधानी के साथ रखें व प्रयोग करें।

इनके अलावा फोटो की विषयवस्तु के लिए एंगल यानी दृष्टिकोण और जूम यानी दूर की विषयवस्तु को पास लाकर फोटो खींचना तथा फ्लैश का प्रयोग करना या ना करना भी फोटोग्राफी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह भी पढ़ेंः फोटोग्राफी के गुर

भारत में प्रोफेशनल फोटोग्राफी की शुरुआत व पहले फोटोग्राफरः

भारत की प्रोफेशनल की शुरुआत 1840 में हुई थी। कई अंग्रेज फोटोग्राफर भारत में खूबसूरत जगहों और ऐतिहासिक स्मारकों को रिकॉर्ड करने के लिए भारत आए। 1847 में ब्रिटिश फोटोग्राफर विलियम आर्मस्ट्रांग ने भारत आकर अजंता एलोरा की गुफाओं और मंदिरों का सर्वे कर इन पर एक किताब प्रकाशित की थी। कुछ भारतीय राजाओं और राजकुमारों ने भी फोटोग्राफी में हाथ आजमाए, इनमें चंबा के राजा, जयपुर के महाराजा रामसिंह व बनारस के महाराजा आदि प्रमुख थे।

लेकिन अगर किसी ने भारतीय फोटोग्राफी को बड़े स्तर तक पहुंचाया है तो वह हैं लाला दीन दयाल, जिन्हें राजा दीन दयाल के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास सरधाना में 1844 में सुनार परिवार में हुआ था। उनका करियर 1870 के मध्य कमीशंड फोटोग्राफर के रूप में शुरू हुआ। बाद में उन्होंने अपने स्टूडियो मुंबई, हैदराबाद और इंदौर में खोले। हैदराबाद के छठे निजाम महबूब अली खान ने इन्हें मुसव्विर जंग राजा बहादुर का खिताब दिया था।

1885 में उनकी नियुक्ति भारत के वॉयसराय के फोटोग्राफर के तौर पर हुई थी, और 1897 में क्वीन विक्टोरिया से रॉयल वारंट प्राप्त हुआ था। उनके स्टूडियो के 2857 निगेटिव ग्लास प्लेट को 1989 में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार ऑर्ट, नई दिल्ली के द्वारा खरीदा गया था, जो आज के समय में सबसे बड़ा पुराने फोटोग्राफ का भंडार है। 2010 में आइजीएनसीए में और 2006 में हैदराबाद फेस्टिवल के दौरान सालार जंग म्यूजियम में उनकी फोटोग्राफी को प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। नवंबर 2006 में संचार मंत्रालय, डाक विभाग द्वारा उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था।

दरअसल पुराने दौर में फोटोग्राफी एक कला थी, और उसे सीखकर पारंगत होना आसान नहीं था। इसलिए उच्च खानदान की महिलाएं ही इस विधा को सीख पाती थीं, अक्सर अपने पतियों और पिताओं से। सबसे पहले यूरोप, ब्रिटेन और फ्रांस में महिलाएं फोटोग्राफी सीखने लगी थीं। फिर स्वीडन और डेनमार्क में। 1860 में स्वीडेन में 16 महिलाएं पेशेवर फोटोग्राफर थीं।

न्यूयार्क सिटी में इस विधा में महिलाएं 1890 में ही आईं। डेनमार्क में कुछ महिलाओं ने स्टूडियो खोले और वियेन्ना में महिलाओं के स्टूडियो पुरुषों से अधिक 40 थे। अधिकतर बड़े धनाढ्य लोगों, बच्चों और सीनरी के फोटो खींचे जाते थे। उस समय तकनीक भी पुरानी थी और इसलिए काफी समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। कॉन्स्टैंस फॉक्स टालबॉट, ऐन्ना ऐट्किंस, क्लेमेंशिया हावार्डेन, जूलिया मारगारेट कैमेरॉन और डोरा कैलिनस नामचीन महिला फोटोग्राफर थीं। 1930 में पेरिस में महिलाओं ने फैशन फोटोग्राफी शुरू की और उनके स्टूडियो अभिजात्य महिलाओं के मिलने-जुलने की जगह भी बने।

भारत में ब्रिटिश महिलाओं ने सर्वप्रथम इस विधा को अपनाया और केनी लेविक जैसी कुछ महिलाओं ने तो हैदराबाद में अपने स्टूडियो का एक जनाना हिस्सा बना दिया ताकि पर्दानशीं औरतें आकर वहां अपनी फोटो खिंचवा लें। रईस घरानों की औरतें पर्दे में बंद तांगे में आतीं और पालकी के अन्दर जनाना स्टूडियो में लाई जातीं। किसी को पता न चलता कि स्टूडियो में कौन आया और गया। लाला दीनदयाल ने भी ऐसे जनाना स्टूडियो बनवाए। बंगाल में भी इसका प्रचलन रहा था।

महिला आर्ट स्टूडियो एंड फोटोग्राफी स्टोर की चर्चा 1899 के अमृत बाजार पत्रिका में आई थी; उसका विज्ञापन भी छपा। श्रीमती सरोजिनी घोष इसे संचालित करतीं थीं। सत्येन्द्रनाथ ठाकुर की पत्नी ज्ञानदानन्दिनी ने भी कलकत्ता के बोर्न एंड शेर्पड स्टूडियो में फोटोग्राफी सीखी। फिर, ब्रह्मो समाज ने फोटोग्राफी व आर्ट संस्थान खोले, जिनमें अंग्रेज महिलाएं इस कला को सिखाती थीं। उस समय वे कोडाक ब्राउनी कैमरा का प्रयोग करती थीं, क्योंकि वह सस्ता और अच्छा होता था। इंडियन जर्नल ऑफ फोटोग्राफी में महिला फोटोग्राफर्स के नाम और फोटो छपने लगे और फिर प्रदर्शनियां आयोजित हुईं।

सबीना गड़ियोक का कहना है- ‘‘फोटोग्राफी ने महिलाओं को उस किस्म के काम करने का मौका दिया था जो वे साधरणतया नहीं कर सकती थीं-घूमना-फिरना, आखें खोलकर हर कुछ का दीदार करना, और यहां तक कि घूरना भी। वे पर्दा तोड़ रही थीं।’ मीरा और इंदिरा मोइत्रा बहनें व देबलीना और मोनोबीना सेन बहनें फोटोग्राफी में नाम कर रही थीं। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में उनके फोटो छपने भी लगे। 1920 में अन्नपूर्णा दत्त ने अपना स्टूडियो बनाया था और वह कैमरा हाथ में लिए स्वतंत्र भारतीय नारी की प्रतीक बन गई थीं।

आज वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी में रर्थिका रामस्वामी और वसुधा चक्रवर्थी बड़े नाम हैं, पर रथिका ने इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम छोड़ दिया और घने जंगलों में विचरण करने लगीं। वह कई बड़े सेंचुरीज में फोटोग्राफी करने के लिए हफ्तों गुजार देती हैं। वसुधा ने जब बैंकिंग की नौकरी छोड़कर नीलगिरी में स्थायी तौर पर अकेले रहने और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी करने का फैसला किया तो घर में भारी विरोध हुआ। पर अब वह अपने रॉटवॉयलर कुत्ते के साथ, यामाहा मोटरबाइक और जीप लेकर जंगल में रहती हैं।

वह कहती हैं, ‘‘मैं वन प्रणियों को छेड़ती नहीं और वे भी मुझे हानि नहीं पहुंचाते। मुझे यह चुनौती-भरा काम बहुत आनन्द देता है’। 21वीं सदी में महिलाएं फैशन और वेडिंग फोटोग्राफी में नाम और पैसा दोनों कमा रही हैं। राधिका पंडित, मानसी मिड्ढा, अंकिता अस्थाना, मधुमिता रंगराजन, पूजा जोसेफ, बर्नाली कलिता, अवंतिका मीट्ल, ऋचा काशेलकर और वैजयंती वर्मा जैसे नाम आज चर्चित हैं। कॉफी टेबल पत्रिकाओं के लिए या पेज-3 के लिए फोटोग्राफी महिलाओं के लिए अच्छी कमाई और प्रतिष्ठा दिलाने वाला रचनात्मक पेशा बन गया है।

पर फोटोजर्नलिज्म, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी या अंडरवाटर फोटोग्राफी में आज भी महिलाएं गिनती की या नहीं ही हैं। जोखिम-भरे इस काम को करने के लिए एक स्वतंत्र मस्तिष्क और मजबूत दिल की जरूरत है। उन महिला फोटोग्राफर्स को सलाम, जिन्होंने इस कठिन राह पर कदम बढ़ाएं। (डा.कुमुदनी पति, राष्ट्रीय सहारा, 4 मई 2016, आधी दुनिया)

भारत की महिला फोटोग्राफर्स : जानिए गूगल की ‘डूडल गर्ल’ भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट के बारे में

फोटोग्राफी और फोटोजर्नलिज्म के बारे में आम धारणा है कि यह पुरुषों का पेशा है। इस धारणा के पीछे कई कारण हैं। एक तो फोटोग्राफी एक अत्यन्त महंगा और समय लेने वाला पेशा है, और आम तौर पर महिलाएं न ही आर्थिक रूप से इतनी मजबूत स्थिति में होती हैं, न ही उन्हें घर की जिम्मेदारियों से इतनी फु़र्सत होती है कि वे इस विधा को सीख सकें और मन लगाकर करें।

दूसरा कारण है कि महिलाओं को सुदूर इलाकों में यात्रा करके अथवा जंगलों और पहाड़ों के बीच, या फिर जोखिम-भरी परिस्थितियों में काम करने लायक बनाया ही नहीं जाता। बचपन से घर की चारदीवारी में रहने वाली लड़कियों को रिस्क लेकर काम करने की न माता-पिता और न ही पति अनुमति देते हैं। तो केवल वे ही महिलाएं फोटोग्राफी और फोटोजर्नलिज्म को अपना पेशा बना सकती हैं जो काफी स्वतंत्र मिजाज की व ‘डेयरिंग’ हैं।

ऐसी ही एक महिला थीं भारत की प्रथम फोटोजर्नलिस्ट होमई व्यरवाल्ला, (जन्म 9 December 1913, मृत्यु 15 जनवरी 2012, गूगल ने आज 09 दिसंबर 2017 को उनके 104वें जन्म दिन पर उन्हें समर्पित किया है अपना डूडल) 1930 के दशक से 1970 तक बहुत सक्रिय रहीं और जिन्होंने फोटोग्राफी को एक नया आयाम दिया। होमई 2012 में 98 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई पर उनकी तस्वीरें आज भी भारत में बर्तानवी हुकूमत के कठिन दौर और भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास को जिन्दा कर देती हैं।

ब्रिटिश अधिकारियों और उनकी बीवियों का जीवन, भारत के राजनेताओं के साथ उनके संबंध, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण पड़ाव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठकें, देश के विभाजन के मसले पर वोटिंग, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबैटेन, राजगोपालाचारी, मो. अली जिन्नाह, अबुल कलाम आजाद, फ्रॉन्टियर गांधी, दलाई लामा की भारत यात्रा, महात्मा गांधी की हत्या के बाद उनकी शवयात्रा, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के अनेकों ऐतिहासिक फोटो उनके द्वारा खींचे गए।

हर बार उन्होंने ऐसी फोटो ली, जिसमें उस मौके या व्यक्त्वि के हाव-भाव, उनकी खुशी या तनाव स्पष्ट उभरकर सामने आया। उनके सबसे पसंदीदा शख्सियत थे जवाहरलाल नेहरू, जिनके लगभग हर एक मूड को उन्होंने छवियों में बखूबी उतारा। होमई अपने छद्म नाम ‘‘डाल्डा 13’ का प्रयोग करती थीं। उन्होंने बम्बई के जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से फोटोग्राफी की तालीम ली थी और फिर अपने पति मानिक शॉ के साथ दिल्ली में काम करने लगीं।

उन्होंने ब्रिटिश इनफोरमेशन सर्विस के लिए और फिर प्रसिद्ध पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के लिए काम किया। पर आश्चर्य की बात है कि जब दिल्ली के एक पत्रकार ने 2010 में फोटोग्राफर्स के बारे में शोध करना आरम्भ किया तो उन्हें होमई के धूल-धूसरित फोटोग्राफ हाथ लगे। कई अच्छे फोटोग्राफ तब तक या तो गुम हो चुके थे या नष्ट हो गए थे, और होमई को तो कोई जानता तक नहीं था। 2011 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, जब फोटोग्राफी छोड़े उन्हें 40 वर्ष हो चुके थे।

उनकी जीवनी पर काम करने वाली सबीना गड़ियोक ने कहा है कि होमई बिंदास तरीके से जीती थीं- वह अपना हर काम खुद करती थीं, गाड़ी चलाना और रिपेयर करना, खाना बनाना, अपना फर्नीचर स्वयं तैयार करना, पाइप मरम्मत करना। पर काम आ जाए तो वह सब कुछ किनारे पटककर निकल भागती थीं।

फोटोग्राफी में कॅरियर की संभावनाएंः

बहरहाल, फोटोग्राफी और खासकर डिजिटल फोटोग्राफी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, और यह एक विशेषज्ञता वाला कार्य भी बन गया है। फोटो जर्नलिस्ट, फैशन फोटोग्राफर, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर, माइक्रो फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफर, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, फिल्म फोटोग्राफी इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ट्रेवल एंड टूरिज्म फोटोग्राफी, एडिटोरियल फोटोग्राफी व ग्लैमर फोटोग्राफी आदि न जाने कितने विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं, जो व्यक्ति के अंदर छुपी कला और रचनात्मकता की अभिव्यक्ति का जरिया बनते है, साथ ही बेहतर आय व व्यवसाय भी बन रहे हैं। अगर आपमें अपनी रचनात्मकता के दम पर कुछ अलग करने की क्षमता और जुनून हो तो इस करियर में धन और प्रसिद्धि की कोई कमी नहीं है।

प्रेस फोटोग्राफर- फोटो हमेशा से ही प्रेस के लिए अचूक हथियार रहा है। प्रेस फोटोग्राफर को फोटो जर्नलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेस फोटोग्राफर लोकल व राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों, चैनलों और एजेंसियों के लिए फोटो उपलब्ध कराते हैं। इनका क्षेत्र विविध होता है। इनका दिमाग भी पत्रकार की भाँति ही तेज व शातिर होता है। कम समय में अधिक से अधिक तस्वीरें कैद करना इनकी काबिलियत होती है। एक सफल प्रेस फोटोग्राफर बनने के लिए आपको खबर की अच्छी समझ, फोटो शीर्षक लिखने की कला और हर परिस्थिति में फोटो बनाने की कला आनी चाहिए।

फीचर फोटोग्राफर- किसी कहानी को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित करना फीचर फोटोग्राफी होती है। इस क्षेत्र में फोटोग्राफर को विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फीचर फोटोग्राफी में फोटोग्राफर तस्वीरों के माध्यम से विषय की पूरी कहानी बता देता है। इनका काम और विषय बदलता रहता है। फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र हैं- वन्य जीवन, खेल, यात्रा वृत्तांत, पर्यावरण इत्यादि। फीचर फोटोग्राफर किसी रिपोर्टर के साथ भी काम कर सकते हैं और स्वतंत्र होकर भी काम कर सकते हैं।

एडिटोरियल फोटोग्राफर- इनका काम सामान्यतया मैगजीन और पीरियोडिकल के लिए फोटो बनाना होता है। ज्यादातर एडिटोरियल फोटोग्राफर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। एडिटोरियल फोटोग्राफर आर्टिकल या रिपोर्ट के विषय पर फोटो बनाते हैं। इनका क्षेत्र रिपोर्ट या आर्टिकल के अनुसार बदलता रहता है।

कमर्शियल या इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर- इनका कार्य कंपनी की विवरणिका, रिपोर्ट व विज्ञापन के लिए कारखानों, मशीनों व कलपुर्जों की तस्वीरें बनाना है। कमर्शियल फोटोग्राफर किसी फर्म या कंपनी के लिए स्थायी होता है। इनका मुख्य उद्देश्य बाजार में कंपनी के उत्पाद व उसकी सेवाओं को बेहतर दिखाना होता है।

पोर्ट्रेट या वेडिंग फोटोग्राफर- यह फोटोग्राफर स्टूडियो में काम करते हैं और समूह या व्यक्ति विशेष की फोटो लेने में निपुण होते हैं। पोर्ट्रेट के विषय कुछ भी हो सकते हैं, जैसे पालतू जानवरों तस्वीर, बच्चे, परिवार, शादी, घरेलू कार्यक्रम और खेल इत्यादि। आज कल पोर्ट्रेट फोटोग्राफर की माँग लगातार बढ़ रही है। सामान्यतया प्रसिद्ध हस्तियां, सिने कलाकार अपने लिए निजी तौर पर फोटोग्राफरों को साथ रखते हैं।

विज्ञापन फोटोग्राफर- यह विज्ञापन एजेंसी, स्टूडियो या फ्रीलांस से संबंधित होते हैं। ज्यादातर विज्ञापन फोटोग्राफर कैटलॉग के लिए काम करते हैं जबकि कुछ स्टूडियो मेल ऑर्डर के लिए काम करते हैं। उपरोक्त सभी में विज्ञापन फोटोग्राफर का काम सबसे ज्यादा चुनौती भरा होता है।

फैशन और ग्लैमर फोटोग्राफर- देश में फैशन और ग्लैमर फोटोग्राफी का कॅरियर तेजी से उभर रहा है। क्रिएटिव और आमदनी दोनों रूपों में यह क्षेत्र सबसे बेहतर है। फैशन डिजाइनर के लिए अत्यधिक संभावनाएं है जहाँ वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। विज्ञापन एजेंसी और फैशन स्टूडियो में कुशल फोटोग्राफर की हमेशा आवश्यकता रहती है साधारणतया फैशन फोटोग्राफर फैशन हाउस, डिजाइनर, फैशन जर्नल और समाचार पत्रों के लिए तथा मॉडलों, फिल्मी अभिनेत्रियों के पोर्टफोलियो तैयार करने जैसे अनेक आकर्षक कार्य करते हैं।

फाइन आर्ट्स फोटोग्राफर- फोटोग्राफी के क्षेत्र में इनका काम सबसे संजीदा व क्लिष्ट है। एक सफल फाइन आर्ट्स फोटोग्राफर के लिए आर्टिस्टिक व क्रिएटिव योग्यता अत्यावश्यक होती है। इनकी तस्वीरें फाइन आर्ट के रूप में भी बिकती हैं।

डिजिटल फोटोग्राफी- यह फोटोग्राफी डिजिटल कैमरे से की जाती है। इस माध्यम से तस्वीरें डिस्क, फ्लापी या कम्प्यूटर से ली जाती है। डिजिटल फोटोग्राफी से तस्वीर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। तस्वीर लेने का यह सबसे सुलभ, तेज और सस्ता साधन है। मीडिया में डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। इसका एकमात्र कारण ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें एक स्टोरेज डिवाइस में एकत्र कर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलभर में भेज देना है।

नेचर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी- फोटोग्राफी के इस क्षेत्र में जानवरों, पक्षियों, जीव जंतुओं और लैंडस्केप की तस्वीरें ली जाती हैं। इस क्षेत्र में दुर्लभ जीव जंतुओं की तस्वीर बनाने वाले फोटोग्राफर की माँग हमेशा बनी रहती है। एक नेचर फोटोग्राफर ज्यादातर कैलेंडर, कवर, रिसर्च इत्यादि के लिए काम करता है। नेचर फोटोग्राफर के लिए रोमांटिक सनसेट, फूल, पेड़, झीलें, झरना इत्यादि जैसे कई आकर्षक विषय हैं।

फोरेंसिक फोटोग्राफी- किसी भी क्राइम घटना की जाँच करने के लिए और उसकी बेहतर पड़ताल करने के लिए घटनास्थल की हर एंगल से तस्वीरों की आवश्यकता पड़ती है। इन तस्वीरों की मदद से पुलिस घटना के कारणों का पता लगाती है जिससे अपराधी को खोजने में आसानी होती है। फोरेंसिक फोटोग्राफी से वारदात की वास्तविक स्थिति व अंजाम देने की दूरी का पता भी लगाया जा सकता है। एक कुशल फोरेंसिक फोटोग्राफर अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस डिपार्टमेंट, लीगल सिस्टम या किसी भी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के लिए काम कर सकता है।

इसके अलावा भी खेल, अंतरिक्ष, फिल्म, यात्रा, ललित कला तथा मॉडलिंग सहित अनेक अन्य क्षेत्रों में भी फोटोग्राफी की अनेक संभावनाएं हैं। दुनिया में जितनी भी विविधताएं हैं सभी फोटोग्राफी के विषय हैं। कब, क्या और कहां फोटोग्राफी का विषय बन जाए, कहा नहीं जा सकता, इसलिए फोटोग्राफी का कार्यक्षेत्र भी किसी सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता है। यह संभावनाएं कौशल और चुनौतियों में छिपी हुई हैं, जिसे होनहार तथा चुनौतियों का सामना करने वाले फोटोग्राफर ही खोज सकते हैं।

यह भी पढ़ें : ये हैं दुनियां की सबसे बड़ी फोटो प्रतियोगिता में आई 35 फोटो, क्या आप बता सकते हैं कौन सी है इनमें सर्वश्रेष्ठ ?

नवीन समाचार, फीचर डेस्क, 20 जनवरी 2019। बीते कुछ वर्षों में फ़ोटोग्राफ़ी और National Geographic मैगज़ीन एक दूसरे का प्रयाय बन चुके हैं. कारण है उनके द्वारा सालाना आयोजित किया जाने वाला फ़ोटोग्राफ़ी कॉम्पिटिशन. इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के फ़ोटोग्राफ़र्स हिस्सा लेते हैं. इसके लिए वो इस धरती की सबसे बेहतरीन और उम्दा तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर भेजते हैं. साल 2018 के इस प्रतियोगिता की ऐसी कुछ ख़ास तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं।

प्रकृति से लड़ने की क्षमता.

ऐसा लग रहा है जैसे किसी पहाड़ में आग लग गई हो.

कोहरे ने इस पहाड़ को अपने आगोश में ले लिया है.

बर्फ़ से जमी झील में कूदने से तूफ़ानी कुछ हो सकता है?

आग उगलता ज्वालामुखी और कड़कती बिजली का अद्भुत संगम.

भूख रात में भी खाने की तलाश करा सकती है.

कैलिफ़ोर्निया के Mojave Desert में खड़ी Volkswagen द्वारा वापस मंगाई गई कारें. ये वो कार्स हैं जिनमें Emissions Tests पास करने के लिए चीटिंग की गई थी.

एक खानाबदोश की ज़िंदगी.

एक-दूसरे से आगे निकलने की रेस.

ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ से कोई जिन निकल रहा हो.

जासूस उल्लू.

रेगिस्तान के दो पहलू.

लगता है ये दरियाई घोड़े भंडारे की लाइन में लगे हैं.

कज़ाकिस्तान में चील के साथ शिकार पर निकला एक शख़्स.

दरिया से जो टकराएगा, वो चूर-चूर हो जाएगा.

चील से शिकार करने वाली मंगोलिया की एक जनजाति की एकमात्र महिला शिकारी.

ऐसा लगता है गोताखोर पानी में नहीं अंतरिक्ष में तैर रहा है.

रिटायरमेंट के बाद ये करना कैसा रहेगा?

लगता है इन Penguins को जादू आता है.

खाने के लिए जान की बाज़ी लगाना.

ऐसा लग रहा है जैसे यहां 2 नहीं 4 गैंडे मौजूद हैं.

मौत के मुंह से बच निकलने की जद्दोजहद.

इटली के शहर Sorano में सनसेट का एक सुंदर नज़ारा.

ज़िंदगी के बोझ तले दबा एक मज़दूर.

जापान के वर्ल्ड फ़ेमस Blue Pond का अद्भुत नज़ारा.

भेड़ों के इस झुंड ने तो सड़क ही जाम कर दी.

ये मेरी फ़ेवरेट जगह है, यहां तुम नहीं आ सकते.

उम्मीद की एक किरण.

पानी से उठता धुआं.

तबाही के बाद का मंज़र.

प्रकृति से ताकतवर कोई नहीं.

परंपरा की ज़जीरों को तोड़ने को आतुर एक नन्हीं जान.

दिल्ली के पहाड़गंज की सड़कों पर जैसे लोगों की नदी बह रही है.

चलो भाई अब घर चलते हैं.

ये ट्रेन आधी कहां गायब हो गई.

कोई देख न ले.

इनमें से बेस्ट तस्वीर छांटने में जजों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी!

जानें, सेल्फी का इतिहास और अन्य रोचक बातें : 2013 में ‘सेल्फी’ शब्द को ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में ‘वर्ड ऑफ द इयर’ के रूप में शामिल किया गया।

हाल ही में पैरिस हिल्टन ने ट्वीट किया कि उन्होंने 2006 में ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ सबसे पहली सेल्फी ली थी। साथ में उन्होंने कैप्शन लिखा की 11 साल पहले मैंने और ब्रिटनी ने सेल्फी का आविष्कार किया। हालांकि, आर्काइव्स से पता चलता है कि सेल्फी इतनी नई चीज नहीं है बल्कि 100 साल पहले ही इसकी खोज हो चुकी थी।

सबसे पुरानी और पहली सेल्फी 1839 में रॉबर्ट कॉर्नेलुइस ने ली थी। उस समय की तकनीकी के हिसाब से वह इसके लिए कम से कम 15 मिनट तक एक ही जगह एक ही स्थिति खड़े रहे होंगे।

1914 में रूस की अनास्तासिया ने 13 साल की उम्र में सेल्फी खिंचवाई। उन्होंने अपनी सेल्फी के बारे में अपने पिता को एक पत्र में लिखा, ‘मैंने शीशे में देखते हुए खुद की तस्वीर ली है। यह काफी कठिन रहा क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे थे।’

न्यू यॉर्क के जोसेफ बायरोन ने 1920 में अपने दोस्तों के साथ छत पर पहली ग्रुप सेल्फी ली। उस समय कैमरा इतना बड़ा और भारी था कि उसे संभालने के लिए 2 लोगों को अलग से लगाया गया था।

1966 में एक 23 वर्षीय युवा ने ताज महल के सामने ली खुद की सेल्फी।

इंसानों के बाद जानवर भी सेल्फ लेने में पीछे नहीं रहे। 2011 में कैमरामैन डेविड स्लैटर के कैमरे से एक ब्लैक मकाऊ ने सेल्फी ली। हालांकि, इस तस्वीर के मालिकाना हक को लेकर विवाद कोर्ट तक पहुंचा। इधर इस मकाऊ बन्दर को 2017 का ‘पर्सन ऑफ़ द इयर’ घोषित किया गया है.

2014 में हॉलिवुड सितारों की ग्रुप सेल्फी को सबसे ज्यादा बार शेयर किया गया।